Es gibt nichts Schöneres, als den Fohlen auf der Wiese zu zuschauen, wie sie mit ihren stelzigen Beinen umher toben und in ihren Verschnaufpausen an der sicheren Seite ihrer Mütter dösen. Jedoch heißt es nach ca. 6 Monaten meistens Abschied nehmen von der Kinderstube und den nächsten Schritt in das Erwachsen werden gehen. Besonders hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, um so wenig Trennungsstress wie möglich zwischen Stute und Fohlen zu erzeugen.

Doch wie gestaltet sich dieses Prozedere in der Natur und welche Möglichkeiten gibt es, die Trennung von Mutter und Kind entspannter zu vollziehen?

Fohlen Absetzen in der Natur

Wenn man zum ursprünglichen Lebensraum und zu den Lebensweisen der Wildpferde blickt, ist die Trennung zwischen Muttertier und Fohlen ein Prozess, der mit der neuen Belegung der Stute und der anstehenden Geburt des neuen Fohlens erfolgt. Jedoch wird die Bindung meist nicht bereits nach 6 Monaten getrennt, sondern wird nach und nach distanzierter. Sobald die Mutterstute ein neues Fohlen erwartet, rückt das „alte“ Fohlen mehr und mehr in den Hintergrund. Es darf immer weniger säugen und die Distanz zwischen ihm und der Mutter nimmt zu. Dies geschieht etwa mit 9-11 Monaten. Falls die Stute jedoch kein weiteres Fohlen bekommt oder gar eine Todgeburt erfolgt, kann das aktuelle Fohlen auch noch einige Monate (bis zu einem Alter von etwa 18 Monaten) weiter gesäugt werden. Die Aufnahme von Raufutter nimmt dennoch immer weiter zu und irgendwann ernährt sich das Jungpferd ausschließlich davon.

Absetzen durch menschliche Hand

Natürlich haben wir ganz andere Möglichkeiten der Haltung und der Beschäftigung mit unseren Pferden. Dementsprechend kann das Absetzen eines Fohlens in der Regel nicht wie in der Natur ablaufen. Die Ansprüche an Fohlen und Stute sind hoch und auch der immer häufigere Platzmangel macht es den Züchtern nicht leicht, genügend Fläche für ihren Nachwuchs bereit stellen zu können. Meist wurde die Zuchtstute auch schon wieder belegt und soll sich nicht durch ihr immer aktiver werdendes Fohlen belästigt fühlen. Auch spricht ein früherer Verkauf des Fohlens für ein Absetzen mit 6 Monaten oder die Mutter, die nicht mehr besamt wurde, soll wieder in den aktiven Sport zurück.

Studie – Trennungsstress und dessen Folgen

Eine Untersuchung aus der Dissertation von der Tierärztin Dr. Regina Erber mit dem Titel “Belastungssituationen bei Fohlen und Jungpferden” an der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Wien in Kooperation mit dem Graf-Lehndorff-Institut in Neustadt/Dosse (siehe: Belastungsstudie bei fohlen und Jungpferden (2)) zeigte, dass sich der Stress der Jungpferde mit intelligentem Management und Einfühlungsvermögen erheblich verringern lässt.

Über einen längeren Zeitraum, wurde in drei Vergleichsgruppen das Stressniveau unter verschiedenen Bedingungen der Pferdekinder gemessen. Neben Futteraufnahme, Gewichtsentwicklung, Bewegungs-Intensität und Häufigkeit der Ruflaute war der Cortisol-Spiegel im Speichel der Absetzer ein gut nachweisbarer und sicherer Indikator für erlebten und tatsächlichen Stress.

Verglichen wurde die traditionelle abrupte Absetzmethode mit zwei weiteren Möglichkeiten. Während die einen zwar im Gruppenverband, aber auf die herkömmliche Art und auf sich allein gestellt von den Müttern getrennt wurden (simultanes Absetzen), entfernten die Forscher die Mutterstuten der zweiten Fohlengruppe einzeln und über einen längeren Zeitraum aus der Herde, bis diese schließlich nur noch aus Fohlen bestand (konsekutives Absetzen). Die dritte Herde wurde zwar simultan abgesetzt, erhielt aber zwei erwachsene Kindermädchen in Gestalt vertrauter, fohlenloser, aber nicht verwandter Stuten.

Absetz-Management vermindert Stress

Das Ergebnis der Studie zeigt somit deutlich, dass die Fohlen aus der ersten Gruppe, dem meisten Stress ausgesetzt waren.

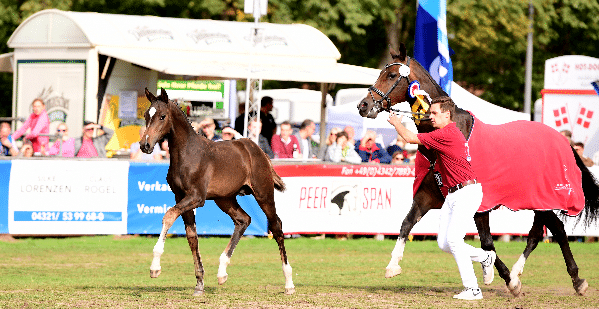

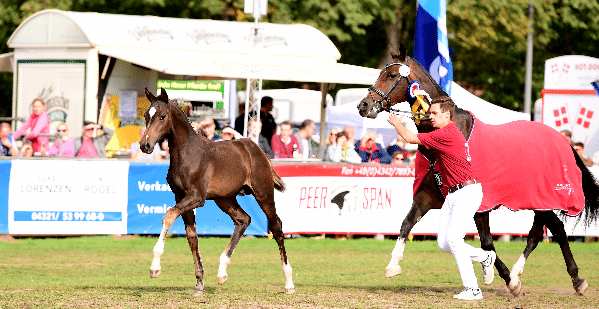

In der heutigen modernen Pferdehaltung, ist das naturnahe Absetzen oftmals nicht umsetzbar. Vermarktungstermine wie Fohlenauktionen, sind für die Pferdezüchter wichtig einzuhalten. Heutzutage gibt es deshalb die unterschiedlichsten Möglichkeiten, den Fohlen einen möglichst stressfreien Start in die Selbstständigkeit zu gewähren. Gleichaltrige Spielkameraden sind ausgesprochen wichtig und helfen den Absetzern über den ersten Schreck hinweg.

Fohlen mit Spielpartner in der Aufzuchtbox

Eine weitere Form des Absetzens besteht darin, Fohlen paarweise, vor allem über den Winter, unterzubringen. Hierzu haben wir die Aufzucht des Fohlenhof Steins unter die Lupe genommen.

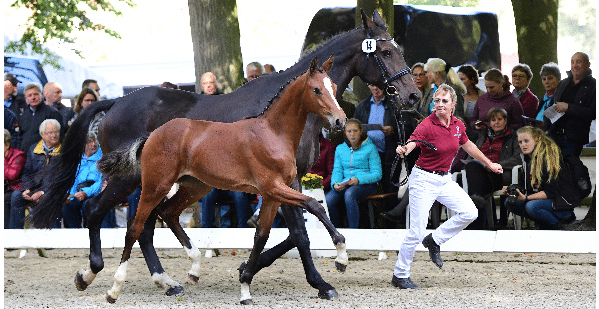

Auf dem Fohlenhof werden alle Stuten mit ihren Fohlen, sofern diese schon fixiert genug auf die Mutter sind, Schritt für Schritt auf einer Wiese zusammengeführt und genießen anschließend in einer großen Herde den täglichen Weidegang. Gegen Herbst beziehen dann immer zwei Fohlen gemeinsam ihre geräumige und helle Aufzuchtbox (4,00m x 6,00m). Jedes Fohlen darf mit seinem favorisierten und gleichgeschlechtlichen Spielpartner zusammen bleiben, welcher das möglichst gleiche Alter hat. Hierfür werden die Fohlen während der Weidezeit mit ihren Müttern täglich beim Spielen und Grasen beobachtet. Dabei wird auch gleich die Gesundheit der Pferde kontrolliert und nach möglichen Verletzungen, die bei wilden Spielereien entstehen können, geschaut.

Die Fohlen verbringen den Winter im Zweier-Team in ihrer großzügigen Box und auf den Sandpaddocks. Im Sommer geht es dann wieder in größeren Gruppen 24 Stunden auf die großen Sommerwiesen. Im Idealfall verbringen die Absetzer bis zu ihrem dritten Lebensjahr ihr Leben gemeinsam mit ihrem liebsten Spielkameraden.

Auch diese Methode reduziert den Stress für die Fohlen enorm, da sie ganze drei Jahre lang mit ihrem Pferdekumpel verbringen können und somit kein zusätzlicher Trennungsschmerz entsteht.

Theorie in die Praxis umsetzen

Organisation bleibt dabei allerdings das A und O. In der Gruppe sollte mindestens ein gleichaltriger Spielkamerad vorhanden sein, welcher sich dort im besten Fall für die gesamte Aufzucht aufhält.

In der Praxis kann man sich das „perfekte Absetzen“ so vorstellen:

Idealerweise sind die Fohlen einer Gruppe möglichst gleichaltrig, damit sie möglichst zum gleichen Zeitpunkt abgesetzt werden können. Denn wie heißt es so schön? “Geteiltes Leid, ist halbes Leid 😉.“ Auch gilt, je später die Trennung von statten geht, desto einfacher wird es für Stute und Fohlen sich an die neue Situation zu gewöhnen. Um den Stress möglichst gering zu halten, bietet sich eine nach und nach größer werdende Zeitspanne an, in der das Fohlen zunächst für ein paar Minuten, Stunden und schließlich Tage von der Mutter getrennt wird. Dabei hilft es, wenn anfangs sich das Fohlen noch in Sichtweite der Stute befindet. Auch das Fahren im Pferdetransporter, das dem Absetzen ja häufig folgt, sollte im Beisein der Mutterstute trainiert werden. So verknüpft das Fohlen die Fahrt bzw. den Hänger nicht nur mit einem Verlust, was sich als prägendes Negativ-Erlebnis festsetzen und später zu erheblichen Verladeproblemen führen kann.

Damit sich das Fohlen auch schnell an die neue Herde gewöhnt und Anschluss findet, ist von Vorteil, eine “gut” gemischte Gruppe zu haben. So können die Kleinen ihre sozialen Kontakte optimieren und werden in die Strukturen der Herdenhierarchie aufgenommen. Auch “Pferdenannys”, Stuten die sich als optimale Erzieherinnen eignen, können den Stut-Fohlen helfen, den Trennungsschmerz schnell hinter sich zu lassen. Damit sich die Nanny und das Fohlen aneinander gewöhnen können, sollten sie frühzeitig in die Herde integriert werden, um ein rechtzeitiges Kennenlernen möglich zu machen und um eine Vertrauensbasis herstellen zu können. Herdenhaltung, die nach Geschlechtern getrennt ist, mindert den Stress innerhalb der Gruppe und Verletzungen durch ungestümes Verhalten aufmüpfiger Hengstfohlen können verringert oder gar komplett verhindert werden.

In Hengstfohlen-Gruppen könnten ein paar Wallache unterschiedlichen Alters (auch gerne Rentnerpferde oder unreitbare Tiere) für die Betreuung und Erziehung zur Verfügung gestellt werden. Ein vorheriges Kennenlernen und Beschnuppern am Koppelzaun helfen beim späteren Eingliedern. Im Idealfall bleiben die sogenannten „Kindermädchen“ möglichst lange und am besten bis zum Ende der Aufzucht bei den Fohlen. Eine gute Basis, um später ein gut sozialisiertes und verträgliches Reitpferd zu bekommen, welches Sitte, Anstand und die richtige Kommunikation unter Artgenossen von Kindesbeinen an kennen gelernt hat. Ein solider Grundstein für ein seelisch und gesundheitlich robustes Reitpferd.

Das Fohlen auf dem Weg zum Reitpferd

Neben der artgerechten Fütterung mit genügend Gras und vor allem Raufutter in Form von Heu, sollte ein Jungpferd mit ausreichend Mineralfutter versorgt werden, um einem möglichen Mangel an Mineralien vorzubeugen. Dieses Mineralfutter kann mit einer handvoll Luzerne, Gerste oder Hafer vermischt werden. Neben diesen hochwertigen Nahrungsbausteinen, stärkt viel Bewegung die Knochen und Sehnen und sorgt für eine leistungsfähige Lunge.

Doch was sollte ein Jungpferd alles können? Natürlich kommt dies immer auf den physischen Zustand des Pferdes an. Wie ist sein Körperbau? Ist es vielleicht sogar über- oder unterernährt und welchen Eindruck bekommt man bei der Beobachtung von seinem geistigen Ist-Zustand?! Wenn das Jungpferd einen guten Eindruck macht, kann mit dem sogenannten Fohlen A-B-C begonnen werden. Berührungen zulassen, ein Halfter angelegt bekommen, sich führen und anbinden lassen, gehören zu den Basics eines jeden Reitpferdes. Auch das Hufe heben und die Verabreichung von Medikamenten wie zum Beispiel einer Wurmkur sollte trainiert und somit auch positiv verknüpft werden, damit es später keine Problematiken beim Tierarzt gibt. Hierzu kann eine leere Wurmkur beispielsweise mit Möhrenbrei oder Apfelsaft gefüllt und dem Pferd verabreicht werden. Dies schmeckt nicht nur gut, sondern fördert das Vertrauen zwischen Besitzer und Fohlen.

Nicht zu vergessen ist das Verladetraining. Jedes Pferd, ob es nun in den Sport geht oder nicht, sollte sich jederzeit verladen lassen. Diese Sicherheit mindert den Stress nicht nur beim Pferd, sondern auch bei seinem Besitzer. 😉 Egal ob es zum Training, in einen neuen Stall, aufs Turnier oder gar in die Tierklinik geht. Spielerisch kann schon in den ersten Monaten und Lebensjahren der Anhänger kennengelernt und erkundet werden. Am besten funktioniert dies mit der Mutterstute. Auch mit einem anderen Artgenossen und viel Vertrauen zum Besitzer, kann ein solches Training mit genügend Zeit und Geduld stattfinden.

Sind diese Kriterien der gesunden Sozialisierung, Bewegung, Beschäftigung, Ernährung und Erziehung erfolgreich umgesetzt worden, steht einer guten Mensch-Pferd-Beziehung nichts mehr im Wege.