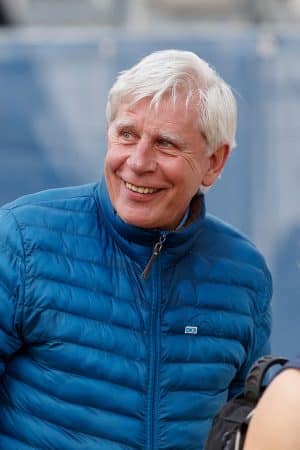

Die letzte Phase der Trächtigkeit und die Geburt des Fohlens sind die großen Höhepunkte im Zuchtstall. Was dabei zu beachten ist und welche Besonderheiten die Pferdegeburt prägen, verrät Privatdozent Dr. Claus P. Bartmann im Interview. Er ist der leitende Oberarzt der Pferdeklinik Aschheim und Fachtierarzt für Pferde und Reproduktionsmedizin.

Worauf ist beim Gesundheitsmanagement der trächtigen Stute zu achten?

Eine gute allgemeine Gesundheitsvorsorge ist wichtig und natürlich müssen eine angemessene Haltung und eine angepasste Fütterung die Grundbedürfnisse der Stute absolut befriedigen. Dabei ist die Weidehaltung grundsätzlich von Vorteil. Zum Gesundheitsmanagement gehören Entwurmung und Parasitenkontrolle wie auch zeitgerechte Impfungen. Ein guter Impfstatus der Stute ist gerade auch für die passive Immunisierung des neugeborenen Fohlens durch die Aufnahme der ersten Milch, des Kolostrums, wichtig. Nötige Kernimpfungen sind Tetanus und Influenza, auch die Prophylaxe gegen das Equine Herpesvirus würde ich dringend empfehlen. Diese sollten Stutenhalter je nach verwendetem Impfstoff im fünften, siebten und neunten Monat der Trächtigkeit jeweils auffrischen lassen. Huf und Gebisspflege sollten ebenfalls zeitgerecht durchgeführt werden und nicht erst wenige Tage vor der Geburt. Die Hufeisen sollten spätestens gegen Ende der Trächtigkeit an den Hinterbeinen abgenommen werden. Zu empfehlen ist es ohnehin, trächtige Stuten in der Gruppe und am besten barhufig zu halten soweit das die Konstitution der Stute erlaubt. Zuletzt ist noch die Fütterung als wichtiger Aspekt zu nennen. Der Energiebedarf der tragenden Stute steigt erst ab dem achten Monat deutlich an, erreicht dann aber das 1,2 bis maximal 1,5-Fache. Der Bedarf an Eiweiß, Kalzium und Phosphor steigt deutlich. Auch Spuren- und Mengenelemente wie Selen und Jod müssen in ausreichender Menge in der Ration enthalten sein, aber nicht im Übermaß. Wenn das Grundfutter die Stute ausreichend damit versorgt, dann sollte man nichts zusätzlich füttern.

Was könnte ein zu viel in dem Fall denn bedeuten?

Bestimmte Spurenelemente wie Selen kann der Körper nicht aktiv ausscheiden. Bei übermäßiger Zufütterung selenhaltiger Ergänzungsfuttermittel kann so auch ein wirklich essentielles Spurenelement zu chronischen Vergiftungen mit Veränderungen des Ernährungszustandes, des Haarkleides oder Hufhorns führen. Entscheidend für eine angemessene Selenversorgung ist die Zufuhr in der täglichen Futterration. In jedem Fall sollte man immer auf die Herstellerangaben achten und prüfen, ob das Futter ein Alleinfutter ist oder spezielles Zuchtstutenfutter zugefüttert werden muss. Die Basis der Fütterung ist und bleibt ein gutes Heu – auch für hochtragende Stuten. Auch zum Ende der Trächtigkeit liegt die tägliche Futteraufnahmekapazität der Stute noch bei fast 2 kg Trockenmasse je 100 kg Körpermasse, die man auf Heu und Ergänzungsfutter aufteilen kann. Eine 600-kg-Stute verzehrt also etwa 9 kg Heu und 2,4 kg Ergänzungsfuttermittel. Wichtig ist, die Futterzusammensetzung und Ration auch während der frühen Laktation beizubehalten. Rund um den Abfohltermin ist ein Futterwechsel keine Option!

Die einschlägigen Institute für Tierernährung der tierärztlichen Bildungsstätten, aber auch Futtermittelhersteller bieten sehr gute und individuelle Rationsberechnungen für Pferde an, was im Zweifelsfall ausgesprochen empfehlenswert ist.

Wie sollte die Stute während der Trächtigkeit bewegt werden?

Leichte Arbeit in allen Grundgangarten darf und sollte die Stute bis zum Ende des zweiten Drittels der Trächtigkeit weiterhin leisten und auch bis zum Abfohlen Zugang zu Weide und Paddock haben. Jegliche Bewegung im Schritt ist immer positiv zu sehen. Eher unüblich ist es, Stuten im letzten Drittel der Trächtigkeit noch zu reiten. Freie Bewegung ist dann gängiger und auch notwendig.

Welche Maßnahmen empfehlen Sie zur Geburtsvorbereitung?

Die wichtigste Maßnahme ist es, die tragende Stute etwa sechs bis acht Wochen vor der Geburt in der Abfohlbox aufzustallen. So hat ihr Körper die nötige Zeit, sich auf die Keimflora dort einzustellen. Auch die Biestmilch passt sich entsprechend an und bietet dem Fohlen so genau die Abwehrstoffe, die es in der neuen Umgebung braucht. Die Abfohlbox muss groß genug sein, dass auch Menschen dort Platz finden. Etwa 14 bis 20 m² sind ideal. Außerdem ist Helligkeit wichtig: tagsüber soll ausreichend Tageslicht in die Box kommen, nachts soll sie gut ausleuchtbar sein. Und ein rutschfester Boden ist wichtig – auch Gummimatten sind für diesen Zweck gut. Wasser muss natürlich ebenfalls einfach und direkt zur Verfügung stehen. Außerdem sollte die Abfohlbox nicht in einem Durchgangsbereich sondern ruhig gelegen sein. Bestenfalls herrscht dort wenig Fremdverkehr was Menschen und andere Pferde betrifft. Im Vorfeld kann man bereits einige Gegenstände vorbereiten, falls Geburtshilfe geleistet werden muss. Das sind zum Beispiel saubere Wassereimer, geeignete (schleimhautverträgliche) Seifen für Geburtshelfer und die Umgebung des Stutengenitals. Handtücher und Decken sollte man bereithalten, falls dem Fohlen unmittelbar nach der Geburt geholfen werden muss.

Und was macht man mit der Stute selbst?

Je näher die Geburt rückt, umso mehr Platz beansprucht die Gebärmutter im Bauchraum. Verstopfungsgefahr und eine gewisse Trägheit des Darms können die Folgen sein. Um die Verdauung anzuregen, können Stutenhalter Mesh und gekochten Leinsamen zufüttern. Den Schweif kann man sauber einbandagieren, wenn die Geburt einsetzt, aber weder zu fest noch zu lang. Ansonsten kann die Blutzirkulation gestört werden, was bis zum Absterben des Schweifs führen kann. Zur Feststellung der Trächtigkeit oder bei Verdacht auf eine Störung der Trächtigkeit ist eine tierärztliche gynäkologische Untersuchung durch Abtastung der Gebärmutter oder teilweise Darstellung durch Ultraschall möglich. Obwohl im Endstadium der Trächtigkeit die Gebärmutter und die Frucht nie vollständig abgetastet oder im Ultraschall betrachtet werden können, kann der Tierarzt so bereits vorab indirekte Hinweise auf Probleme wie Entzündungen der Eihäute erkennen. Das kann eine Routineuntersuchung sein, sollte aber spätestens dann gemacht werden, wenn die Stute auffällig ist.

Welche Warnzeichen gibt es denn?

Eine Störung der Trächtigkeit zeigt sich für den Züchter durch äußere Anzeichen einer Erkrankung. Dazu gehören Unwohlsein der Stute mit reduzierter Futteraufnahme, Apathie, Fieber, vaginaler Ausfluss und auch kolikähnliches Verhalten. Zudem sollte man auf die Anbildung des Euters achten, die im Normalfall erst in den letzten Wochen vor der Geburt mit deutlicher Größenzunahme und Schwellung der Euterhaut einhergeht. . Erst zwei bis drei Tage vor der Geburt sollten die sogenannten Harztropfen am Euter zu sehen sein. Diese sehen aus wie eingetrocknete Tropfen Milch und sind Anzeichen der nahenden Geburt. Eine zu frühe Euteranbildung oder gar Abfluss von Milch deutet auf eine Störung der Trächtigkeit hin oder sogar auf den Tod des Fohlens, den sogenannten Fruchttod. Auch wenn die Milch zeitnah zum errechneten Geburtstermin bereits fließt, ist das kritisch zu sehen. So kann sich zudem die Qualität der Biestmilch verschlechtern und damit die Immunversorgung des Fohlens. In beiden Fällen Anlass genug für eine tierärztliche Untersuchung.

Mehr zur Fohlengeburt lesen Exclusive-Mitglieder im zweiten Teil des Interviews.

Das Interview führte Lisa Freudlsperger

Unser Experte: Priv.-Doz. Dr. Claus Peter Bartmann ist Leitender Oberarzt der Pferdeklinik Aschheim (bei München) und Privatdozent an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Seine Arbeitsschwerpunkte als Fachtierarzt für Pferde umfassen Chirurgie, Fortpflanzungsmedizin und Zahnheilkunde. Sein Studium der Tiermedizin, seine Promotion und Habilitation absolvierte er an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.