[vc_row][vc_column][vc_single_image image=“190263″ img_size=“full“ add_caption=“yes“ alignment=“center“ onclick=“img_link_large“ img_link_target=“_blank“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Mit dem 1770 in England geborenen Alfred xx (v. Matchem) gelangte der erste Vollblüternach Deutschland. Da er schon recht betagt nur eine Saison im 1788 gegründeten Friedrich-Wilhelm-Gestüt in Neustadt an der Dosse zum Einsatz kam, können wir getrost den Mantel der Geschichte über ihn decken. Dies gilt letztlich allen Hengste, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert zum Einsatz kamen, da ihr Einfluss aus heutiger Sicht irrelevant ist.

Vollblüter in der Warmblutzucht – unverzichtbar!

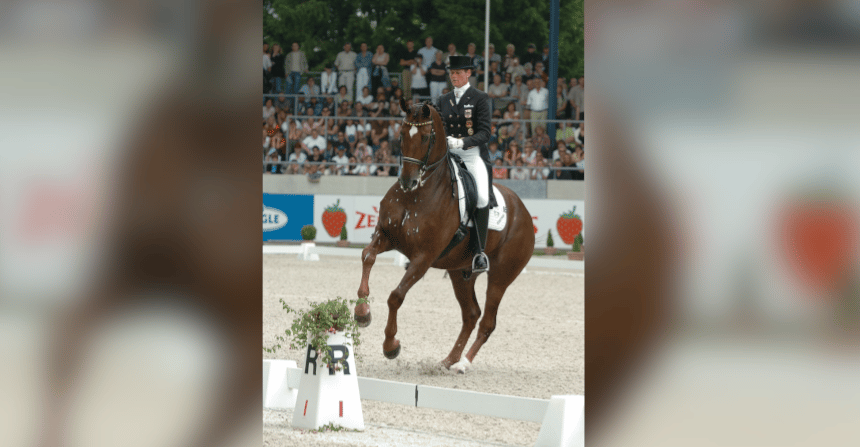

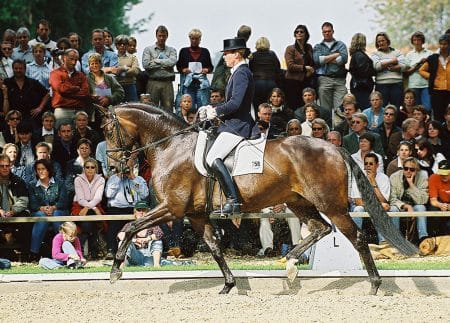

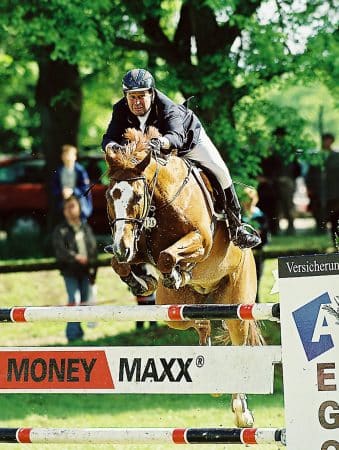

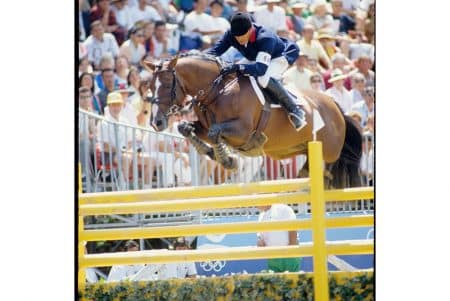

Schließlich sollen unsere Leistungspferde sportlich, intelligent und mit der nötigen Härte ausgestattet sein. Dennoch fehlt vielen Züchtern der „Mut zum Blut“. Nachvollziehbar – ganz risikolos ist die Kreuzung zweier Rassen mit unterschiedlichem Zuchtziel nicht. Hier lohnt ein Blick in die Geschichte: Denn wir können nicht nur aus den Fehlern unserer Vorfahren lernen, sondern uns auch an ihren Erfolgen orientieren. Eins steht nämlich fest: Ohne gezielte Veredelung wären unsere Warmblüter nicht das, was sie heute sind.

Die ersten Vollblüter in Deutschland

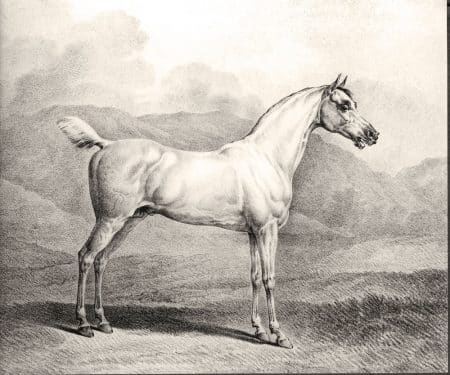

[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“3″ ]Mit dem 1770 in England geborenen Alfred xx (v. Matchem) gelangte der erste Vollblüter nach Deutschland. Da er schon recht betagt nur eine Saison im 1788 gegründeten Friedrich-Wilhelm-Gestüt in Neustadt an der Dosse zum Einsatz kam, können wir getrost den Mantel der Geschichte über ihn decken. Dies gilt letztlich allen Hengste, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert zum Einsatz kamen, da ihr Einfluss aus heutiger Sicht irrelevant ist.

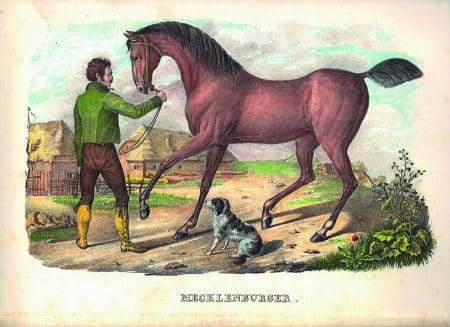

In Erinnerung bleibt Perfectionist xx (*1899, v. Persimmon), der in Trakehnen deckte. In Hannover waren es Adeptus xx (*1880, v. Adonis) über Aldermann I und der Fuchs Devil´s Own xx (*1894, v. Robert the Devil), die Bedeutung erlangten. Mit dem 1890 geborenen King gründete Kingdom xx (*1879, v. Kingcraft ) eine in Hannover erloschene Hengstlinie, der Kolibri, tituliert als „Gotthard des Ostens“, neues Leben einhauchte. Sie besteht bis heute, steht allerdings auf „wackeligen“ Beinen. Spurensuche Es waren adelige Großgrundbesitzer, vornehmlich in Mecklenburg und Schlesien, die im frühen 19. Jahrhundert ihre Liebe zur „Windläuferrasse“ entdeckten. Mit in England und Irland erworbenen Vollblütern bauten sie ihre Gestüte auf und schickten ihre Pferde auf die in schneller Folge entstehenden Rennbahnen in Bad Doberan und Güstrow, später nach Berlin, Breslau, Hamburg, Düsseldorf und Insterburg. Einige Hengste gelangten auch in die Staatsgestüte, ihr Einsatz war mitunter eine Gratwanderung. Das Militär, sprich die Kavallerie, verlangte wendige, ausdauernde Pferde, rekrutiert auf den zahlreichen Remontemärkten. Die Bauern, die zugleich Züchter waren, benötigten Pferde, die sich in der täglichen Feldarbeit bewährten. Leistungsstarke Mutterstuten konnten sie jedoch nur züchten, wenn die Staatsgestüte entsprechende Hengste zur Verfügung stellten. Das war nicht immer der Fall: So monierten Mitte des 19. Jahrhunderts die Züchter in Brandenburg, dass die Nachkommen der „windigen Neustädter“ zu leicht und ungeeignet für die Landwirtschaft seien. Kurzerhand (1876) löste das preußische Abgeordnetenhaus das Gestüt auf, die Vollblüter wurden in die Hauptgestüte Beberbeck und Graditz überstellt.[/ihc-hide-content][/vc_column_text][vc_column_text][ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“2″ ]

Zu viel Blut?

Auch in Mecklenburg meinte man es mit dem Blut zu gut. Um 1840 standen im Landgestüt Redefin annähernd 140 Hengste, darunter 15 Vollblüter und über 70 Halb- oder Dreiviertelblüter. Die Auswirkungen waren verheerend, wie Dr. Axel de Chapeaurouge in einer Rückschau berichtet: „Bei dem Einfluss zu starker und namentlich unsachgemäß wahlloser Verwendung von minderwertigem Vollblut (Vollblutspinnen) kam es in verhältnismäßig kurzer Zeit schon dahin, dass Mecklenburg ärmer an brauchbaren Pferden wurde als seine Nachbarn“. Vollblüter hätten die hochstehende Zucht Mecklenburgs fast ruiniert, noch ruinöser war die anschließende Einkreuzung mit Kaltblütern, von der sich die Zucht erst Ende des 19. Jahrhunderts erholte. In der Nachbarschaft, jenseits der Elbe, lag das Zuchtgebiet Hannover. Zwischen 1815 und 1840 umfasste das Landgestüt Celle im Schnitt 200 Hengste, von denen über die Hälfte aus Mecklenburg stammten – vornehmlich Halbblüter, darunter der Linienbegründer Norfolk, ein Enkel des Young Seymour xx. 1841 erreichte der Einsatz seinen vorläufigen Höhepunkt: Von über 200 Landbeschälern trugen 70 ein xx hinter ihrem Namen, ein Anteil, der in den folgenden Jahrzehnten deutlich zurück ging.Holstein erwarb im 19. Jahrhundert in England neben blutgeprägten Coach-Hengsten über 60 Vollblüter, darunter der Schimmel Protokoll xx, beschrieben als „groß, stark, mit vortrefflichen Sprunggelenken und sehr edlen Formen“.[/ihc-hide-content][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_column_text][ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“2″ ]

Die Preußische Gestütsverwaltung

Unter dem Dach dieser einmaligen Institution, die 2007 ihr 275-jähriges Jubiläum hätte feiern können, zeitgleich mit dem „Königlichen Stutamt“ und späterem Hauptgestüt Trakehnen, war die gesamte Pferdezucht vereint. Zehn Leiter, vornehmlich von Adel, standen im 19. Jahrhundert an der Spitze der Gestütsverwaltung. Ludwig von Jagow (1808 -1825), Nachfolger des Grafen von Lindenau (1786 – 1808) sowie Oberlandstallmeister Georg Graf Lehndorff (1887- 1912) bedürfen besonderer Erwähnung. Von Jagow, da ihm die Aufgabe zukam, das staatliche Gestütswesen, das in Folge der napoleonischen Kriege große Verluste hatte hinnehmen müssen, zu reorganisieren, Graf Lehndorff, da er Entscheidungen zu treffen hatte, mit denen seine Vorgänger nur bedingt konfrontiert worden waren. Es zeichnete sich nämlich ab, dass dem Militär als vormaligem Hauptabnehmer künftig nur noch zweitrangige Bedeutung zukam. Auch wenn die Reiterei jener Zeit durch Kavallerieoffiziere dominiert wurde: Die zivile Reiterei und der organisierte Turniersport begannen sich zu etablieren, die Nachfrage nach Reitpferden stieg.[/ihc-hide-content][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text][ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“2″ ]Die Bedeutung des Vollblüters umriss der ehemalige Landstallmeister von Trakehnen und Graditz, Kurt Graf von Sponeck, später Gestütsleiter in Schlenderhan: „Die staatliche Vollblutzucht hat in erster Linie das Ziel, viele, sehr starke, korrekte Hengste zu züchten, die geeignet sind, in den Halbblut- Hauptgestüten gute Halbbluthengste zu erzeugen […], die geeignet sind, bei der Paarung mit Bauernstuten den Produkten Adel und Stahl zu verleihen, die nun einmal vom Konsumenten verlangt wird. Er soll […] „nicht nur ohne besondere Exterieurfehler sein, sondern er soll in seiner Mechanik so beschaff en sein, dass er sich zur Produktion von Reit- und Wagenpferde eignet, also soll er nicht nur eine Galoppiermaschine sein, sondern ein Gleichgewichtspferd.“ Das Ende Preußens wurde de facto 1945 mit der Kapitulation besiegelt, de jure am 25. Februar 1947. Der Kontrollrat verfügte durch das Gesetz Nummer 46 die Aufl ösung des […]„Preußischen Staates, seiner Zentralregierung und aller nachgeordneten Behörden […] “, zu denen auch die Gestütsverwaltung gehörte.[/ihc-hide-content][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_column_text][ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“2″ ]Hauptgestüt Graditz

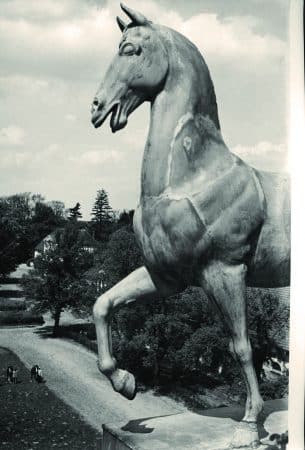

Im Gründungsjahr 1686 befahl Kurfürst Johann Georg III., die nördlich von Torgau gelegene „Mark Rewitz“, später Vorwerk Repitz, gelegen auf dem linken Elbufer, anzukaufen und eine „Stutterey“ einzurichten. Es entstand aus den um Torgau gelegenen Gestüten – neben Repitz Döhlen, Neubleesern und Kreyschau. 1722 übernahm der sächsische Kurfürst Friedrich August Graditz und beauft rage Oberlandbaumeister Pöppelmann mit der Errichtung einer neuen Gestütsanlage. 1815 gingen die „Torgauischen Gestüte“ in der Preußischen Gestütsverwaltung auf. Seine Blütezeit erlebte Graditz ab 1866 unter Landstallmeister Georg Graf Lehndorff , der das Gestüt 40 Jahre geleitet hat. Neben 14 Graditzer Stuten bildeten Stuten aus Trakehnen und Neustadt den Grundstock. Die zunächst eingesetzten Hengste Springy Jack xx, Ibikus xx, Fazzoletto xx, The Wizzard xx und The Mountain Deer xx wurden peu á peu ausrangiert, neue Stuten erwarb Lehndorff fortan in England. Bis 1905 gelangten über ein Dutzend Hengste nach Graditz, darunter Chamant xx (v. Mortemer), der mit Potrimpos xx, Peter xx und Habenichts xx drei Derbysieger hinterließ. Herausragende Bedeutung hatte der in Mecklenburg gezogene Hannibal xx (v. Trachenberg), Vater von vier Derbysiegern. Ard Patrick xx (v. St. Florian), Derbysieger in England, vererbte Stehvermögen über lange Distanzen und stellte neben dem Schlenderhaner Derbysieger Ariel xx drei zuchtbewährte Töchter: Hornisse xx, Granada xx und Arabis xx, die Mütter der Derbysieger Herold xx, Gibraltar xx und Alba xx. Nuage xx (v. Simonian) brachte neben dem Derbysieger Gibraltar xx mit den rechten Geschwistern Anschluss xx, Adresse xx, Aversion xx und Alpenrose xx vier erstklassige Nachkommen; Adresse xx bleibt als Großmutter der Vollbrüder Abendfrieden xx und Anblick xx in Erinnerung.[/ihc-hide-content][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“2″][vc_single_image image=“187287″ img_size=“large“][/ihc-hide-content][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“2″ ]Über den in Irland geborenen, in England gelaufenen Dark Ronald xx (v. Bay Ronald), als Zweijähriger an beiden Vorderfesselgelenken gebrannt, schrieb Siegfried Graf Lehndorff 1943: „Für die deutsche Vollblutzucht war Dark Ronald xx wohl der erfolgreichste aus dem Auslande eingeführte Hengst, hauptsächlich allerdings durch seine männlichen Nachkommen zweiter und dritter Generation. Sein bester und einziger Derbysieger war der Graditzer Herold xx“. Heute wissen wir, dass kein anderer Hengst die deutsche Vollblut- und auch Reitpferdezucht mehr geprägt hat als Dark Ronald xx. Sein Sohn Prunus xx war für Schlenderhaner Farben klassischer Sieger und avancierte wie Herold xx zum Linienbegründer. Vorrangiges Ziel war die Zucht potenzieller Landbeschäler, doch nach relativ kurzer Zeit stellten sich auch erstklassige Erfolge auf der Rennbahn ein. Trainiert wurden die Galopper in Hoppegarten bei Berlin. Allein zwischen 1886 und 1920 stammten neun Derbysieger aus Graditz, zwischen 1880 und 1891 gewannen Graditzer in den traditionell schwarz-weißen Farben Preußens über 1,7 Millionen Reichsmark. Seitens der großen Privatgestüte, die inzwischen auch im Rheinland gegründet worden waren, darunter 1869 Schlenderhan, wurde jedoch Kritik laut, was dazu führte, dass gewonnene Rennpreise zur Hälfte in die Landespferdezucht fl ossen. 1919 erfasste eine Blutanämie-Infektion die gesamte Herde, darunter so wertvolle Stuten wie Hornisse xx, Abwechslung xx und Angostura xx, die die Infektion nicht überlebten. Zwischen 1913 und 1919 ließ der preußische Staat im hessischen Altefeld ein Mustergestüt, basierend auf der Planung von Oberlandstallmeister Burchard von Oettingen, errichten, in dem zunächst die Stuten aus Graditz und auch einige Stuten des Hauptgestüts Beberbeck eine neue Heimat fanden. Wenig später folgten Dark Ronald xx, Herold xx, Ard Patrick xx und Nuage xx. Das Projekt Altfeld wurde 1930, nicht zuletzt aus wirtschaft lichen Schwierigkeiten der instabilen Weimarer Republik, wieder aufgegeben – die Vollblüter kehrten nach Graditz zurück. Altefeld wurde Remontegestüt, später Vollblutgestüt des Heeres. Graditz hat die Wirren des 2. Weltkriegs und die DDR-Diktatur überstanden und existiert bis heute.

[/ihc-hide-content][/vc_column_text][vc_column_text]© Ausgewählte Hengste Deutschlands 2012/13, Hans Kirchner[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]