PROGESTERON

Die Eierstöcke der Stute bilden das weibliche Geschlechtshormon Progesteron im sogenannten Gelbkörper. Das Hormon fördert das Zustandekommen und den Erhalt einer Trächtigkeit.

OVULATIONSINDUKTION

Wer eine medikamentöse Ovulationsinduktion vornehmen lassen möchte, sollte zunächst durch sich wiederholende gynäkologische Untersuchungen den richtigen Applikationszeitpunkt bestimmen. Hierbei ist es wichtig festzustellen, ob die Stute tatsächlich rossig ist. Die typischen Symptome der Rosse können palpatorisch (mit den Fingern ertastend), ultrasonographisch und durch eine Untersuchung von Scheide und Muttermund festgestellt werden.

Auslöser der Ovulationsinduktion Sobald sich die Rosse dem Ende zuneigt, setzt der Eisprung ein. Das luteinisierende Hormon (LH), welches vermehrt freigesetzt wird, löst letztendlich die Ovulation aus. Die LH-Konzentration, die eine Stute zur Auslösung eines Eisprungs benötigt, unterscheidet sich jedoch.

Methoden zur Auslösung der Ovulation Mittels Injektion unterschiedlicher Hormone lässt sich ein Eisprung auslösen. So kann die exogene (äußerliche) Zufuhr von synthetischen Analoga des Neurohormons Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH), eine Zunahme der LH-Freisetzung endogen (innerlich) auslösen und damit den Eisprung stimulieren.

Merkmale zur Bestimmung der Rosse

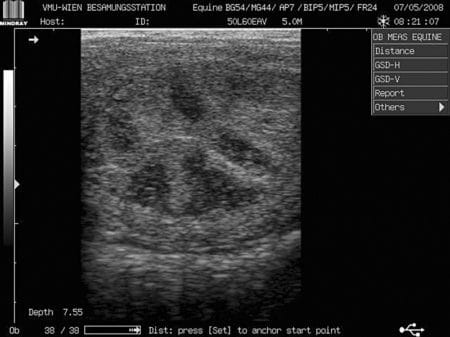

Vor dem Einsetzen des Eisprungs weist der Follikel einen Durchmesser von mindestens 35 Millimeter auf. Die Genitalien sind schlaff und die Schleimhaut der Gebärmutter weist ultrasonographisch eine „Radspeichenstruktur“ auf. Dieses Ödem (= Wassereinlagerung) der Schleimhaut ist ein fast untrügliches Zeichen für das Vorliegen einer Rosse. Große Follikel können auch in der Gelbkörperphase oder bei einer Trächtigkeit vorhanden sein. Zeigen die Falten der Gebärmutterschleimhaut aber ein ausgeprägtes Ödem, heißt das, dass die Stute nicht unter Progesteron, sehr wohl aber deutlich unter Östrogenen steht. Die Radspeichenstruktur ist daher ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung des Zyklusstandes. Das „Anspritzen“ einer Stute kann zwei verschiedene tierärztliche Eingriffe bedeuten: Die erste ist die Induktion einer Rosse in der Gelbkörperphase. Sobald die Stute einen Eisprung hatte, bildet sich der Gelbkörper normalerweise nach etwa 14 Tagen zurück, sofern sie nicht tragend ist. Eine Injektion von Prostaglandin verkürzt die Länge der Gelbkörperphase. Das Hormon baut den Gelbkörper ab, so dass die Stute wieder in die Rosse kommt. Dies kann unterschiedlich lange dauern und ist vom Zustand der Eierstöcke abhängig. Sind die Follikel in den Eierstöcken eher klein, kann das Einsetzen der Rosse mehrere Tage dauern.[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“3″ ]

Falls ein großer Follikel vorhanden ist, kann dieser innerhalb von ein bis zwei Tagen zum Eisprung kommen. Die zweite Art des Anspritzens ist die Induktion eines Eisprungs in der Rosse. Hier wird ein Analogon zum Hormon LH gespritzt. Bei diesem handelt es sich um humanes Choriongonadotropin (hCG). Dieses Hormon wird von schwangeren Frauen gebildet und wirkt bei der Stute wie LH. Sobald bei einer rossigen Stute der Rossefollikel „sprungreif “ ist, also 35 bis 40 Millimeter Durchmesser erreicht hat, kann hCG injiziert werden. Der Eisprung tritt daraufhin in 90 Prozent der Fälle nach 24 bis 48 Stunden ein. Hierbei ist das Alter der Stute relativ unwichtig. Die Kosten schwanken oftmals zwischen 30 bis 70 Euro, je nach weiteren Maßnahmen. Die Hormonbehandlungen begünstigen leider das Auftreten von „Doppelovaluationen“ und damit auch von Zwillingsträchtigkeiten. Dies muss in weiteren Untersuchungen ausgeschlossen werden.

ZWILLINGSTRÄCHTIGKEIT

Auch wenn regelmäßige Trächtigkeitsuntersuchungen selbstverständlich sein sollten, spielen diese bei Hormonbehandlungen eine besonders wichtige Rolle, da hierbei häufiger Doppelovaluationen auft reten können. Eine daraus resultierende Zwillingsträchtigkeit ist bereits sicher am 14. oder 15. Tag nach dem Eisprung feststellbar. Bestätigt sich der Verdacht, kann und muss mittels Ultraschall oder durch „Abdrücken“ einer Frucht zwischen Daumen und Zeigefinger die Zwillingsträchtigkeit zu einer Einlingsträchtigkeit reduziert werden. Mit über 90 Prozent ist die Erfolgsrate sehr hoch. Eine Zwillingsträchtigkeit würde in ihrer voranschreitenden Entwicklung das Leben und die Gesundheit der Stute gefährden, darüber hinaus führt sie nur in Ausnahmefällen zur Geburt gesunder, lebensfähiger Fohlen.

Zyklusmanipulation der Stute im Winter

Im Vergleich zu Wildpferden sind domestizierte Pferderassen nicht so lange anovulatorisch. Das heißt, dass bei ihnen nicht zwingend ovulatorische Zyklen nur im Frühjahr oder Sommer auftreten müssen. Normalerweise stellt sich in den Wintermonaten aufgrund der kurzen Tageslichtlänge die Aktivität der Eierstöcke ein. Dadurch werden Hypothalamus und Hypophyse, die die Zyklusaktivität steuern, weniger stimuliert. Ob die Stute fortpflanzungaktiv ist oder nicht, hängt daher weitgehend von der Tageslichtdauer ab. Diese spielt darum auch bei der Zyklusmanipulation eine wichtige Rolle.

Zyklusmanipulation durch Licht

Um die Stute früher zyklisch werden zu lassen, kann ein „Lichtprogramm“ helfen. Mit einer künstlichen Beleuchtung kann so eine winteruntypische Tageslichtdauer geschaffen werden. Künstliches Tageslicht hemmt die Freisetzung des Hormons Melatonin. Dies führt wiederum zum früheren Einsetzen des ovulatorischen Zyklus. „Beste Wirkungen bezüglich eines früheren Einsetzens ovulatorischer Zyklen werden erreicht, wenn das Lichtprogramm um den fünft en Dezember gestartet wird“, so Christine Aurich. Dadurch tritt der erste fruchtbare Zyklus im Frühjahr circa 75 Tage früher ein und beginnt so Anfang März. Am Tag reicht es, die Stuten 15 bis 16 Stunden Licht im Wechsel mit acht bis neun Stunden Dunkelheit auszusetzen. Diese „Therapie“ dauert sechs bis acht Wochen. Die Stuten nehmen vom länger zugeführten Licht keinerlei Schaden. Das Lichtprogramm darf jedoch nicht zu früh beendet werden, da die Stuten sonst wieder in den Anöstrus zurückfallen können.

Zyklusmanipulation durch GnRH und seine Analoga oder durch Gestagen

Neben dem Lichtprogramm gibt es noch weitere Maßnahmen, um die Stute während des Anöstrus in den Zustand eines ovulatorischen Zyklus` zu versetzen: Mit GnRH und seinen Analoga oder der Applikation von Gestagenen. Die erste Methode ist nicht so einfach umsetzbar, da den Stuten zwei Wochen lang mehrfach täglich GnRH injiziert werden muss. Dies lässt sich nur mit Hilfe von Minipumpen umsetzen und ist daher nicht praktikabel. Nachteile: Minipumpen sind teuer und schwer am Pferd zu befestigen. Vorteile: Die Ovulation beginnt mit 14 Tagen nach Behandlungsbeginn sehr früh. Mit der zweiten Methode – der Applikation von Gestagenen – lässt sich ebenfalls eine Rosseinduktion vornehmen. Die Gestagene wirken jedoch nur dann, wenn die Stute bereits in der sogenannten Übergangsphase zur Zuchtsaison ist. Dies zeigt sich darin, dass vorhandene Follikel mindestens einen Durchmesser von 20 Millimeter haben. Die Gestagenapplikation muss zwischen 12 bis 14 Tage erfolgen. Nachteile: Die Methode wirkt nur bei aktiven Ovarien. Vorteile: Die Ovulation setzt 20 Tage nach der Behandlung ein.

Resümee

Insgesamt muss bedacht werden, dass ein Eingreifen in den Zyklus notwendige Gründe erfordert und nicht nur aus monetären Gründen im Vordergrund stehen sollte. Ein medizinischer Eingriff bedeutet nach wie vor Stress für das Tier, den es so gut es geht zu vermeiden gilt. Auch wenn z. B. das Fohlen bei einem frühen Geburtstermin bessere Chancen auf einer Schau hat, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von unzureichender Bewegung Gelenkchips davon trägt, größer als bei seinen natürlich geborenen Kameraden, die auf einer Graskoppel ausreichend Bewegung hatten. Unter anderem diese Vor- und Nachteile gilt es bei einer Zyklusmanipulation genau abzuwägen.

VETERINÄRMEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN

Prof. Christine Aurich ist Herausgeberin und Autorin der für diese Beiträge verwendeten wissenschaftlichen Lektüre (Aurich, Christine: Reproduktionsmedizin beim Pferd. Gynäkologie – Andrologie – Geburtshilfe; Stuttgart, 2. überarbeitete Auflage, Parey Verlag, 2009). Seit dem Jahr 2000 leitet die Universitätsprofessorin die Besamungs- und Embryotransferstation der Veterinärmedizinischen Universität Wien: Im Jahr 2007 wurde sie zusätzlich Leiterin des Graf Lehndorff -Instituts für Pferdewissenschaft en in Neustadt (Dosse). Kontakt: Klinik für Pferde, Veterinärplatz 1, A-1210 Wien, E-Mail: christine.aurich@vetmeduni.ac.at

[/ihc-hide-content]

© Dieser Auszug basiert auf einem Beitrag von Nadia Wattad, der im Sammelwerk „Ausgewählte Hengste Deutschlands 2012/13“ erschienen ist.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.