Als hätte die Zucht auf ihn gewartet, so schlug Cornet Obolensky ein. Vom Fleck weg erfüllte der belgische Schimmelhengst die in ihn gesetzten Hoffnungen und jumpte so ganz nebenbei über höchste Abmessungen.

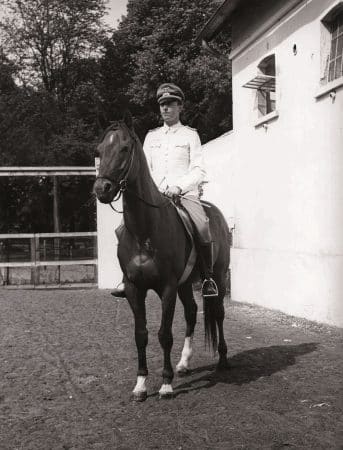

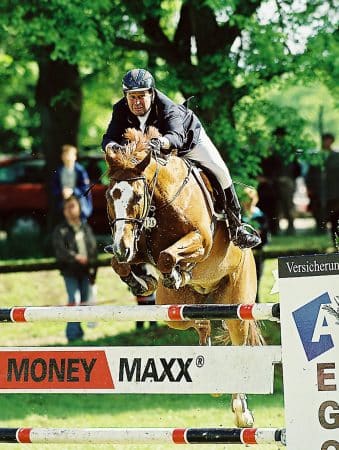

Es sollte Höhe- und Schlusspunkt einer bemerkenswerten Parcourskarriere werden – doch die Reise von Cornet Obolensky und seinem Reiter Marco Kutscher zu den Olympischen Spielen 2012 in London endete jäh im Nationenpreis von Aachen. Beim CHIO riss eine bemerkenswerte Erfolgsserie ab, zu der Siege in den Nationenpreisen von Rotterdam, Barcelona und Rom sowie den Großen Preisen von Balve und Cervia gehörten, genau wie zweite Plätze in den Weltcup-Springen von Bordeaux und Verona und im Großen Preis von Rotterdam sowie dritte Plätze in den Großen Preisen von Rio de Janeiro und Hickstead, im Masters-League-Finale von Frankfurt und im Nationenpreis von Rom. Außerdem standen Cornet Obolensky und Marco Kutscher 2011 in der Deutschen EM-Gold-Equipe von Madrid und 2008 in der Olympia-Equipe von Hongkong. 2008 kam noch Bronze bei der DM in Balve hinzu. Vordere Platzierungen gab es auch in den Weltcup-Finals 2012 in ’s-Hertogenbosch und 2009 in Las Vegas.

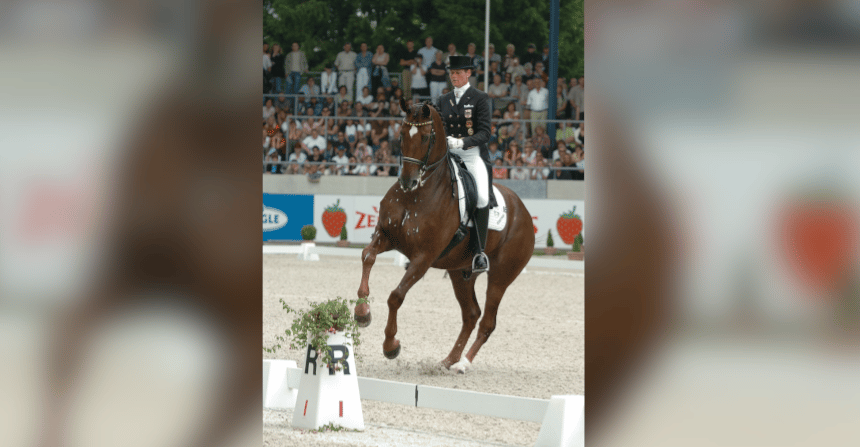

Sensationelles Springpferd

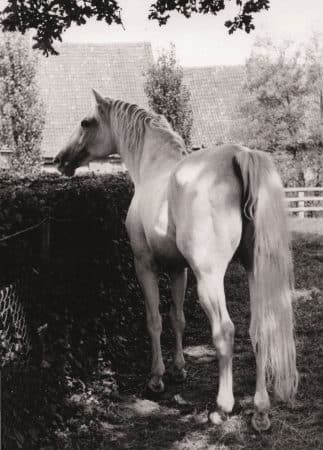

Doch zurück zum heiligen Rasen von Aachen, den Marco Kutscher im Juli 2012 nach 16 Fehlern im ersten und ebenso vielen im zweiten Umlauf kopfschüttelnd verließ. Zwar rehabilitierte sich Cornet Obolensky nur zwei Wochen später mit Nullrunden im Nationenpreis von Hickstead und den Plätzen vier und acht bei der Global-Champions-Tour-Etappe von Valkenswaard, doch das sicher geglaubte Ticket für seine zweite Olympiateilnahme war weg. Sehr zur Enttäuschung von Marco Kutscher, der seinem vierbeinigen Partner dennoch höchstes Lob zollte: „Cornet ist ein sensationelles Springpferd. Er hat unheimliche Qualitäten, die es, glaube ich, auf dieser Welt nicht so o gibt.“ Auch die Rittigkeit, die anfangs noch nicht optimal gewesen sei, habe sich im Verlauf der Arbeit stark verbessert, was letztlich zu den vielen Erfolgen in schnellen Stechen geführt habe. Im Oktober 2012 hatte das Dream-Team Kutscher-Cornet dann seinen letzten Auftritt beim CSI5* in Rio de Janeiro. 15-jährig wurde Cornet Obolensky aus dem Sport verabschiedet – und ist seitdem Vollzeit-Zuchthengst. Geboren wurde der schneeweiße Superstar am 20. April 1999 – und zwar unter dem Namen Windows van’t Costersveld. Van’t Costersveld deswegen, weil sein Züchter Thierry Degraeve seinen Zuchtstall nach der gleichnamigen Straße in seinem Heimatort Loppem in der Flämischen Region Belgiens benannt hatte. Degraeve, von Beruf Projektentwickler, inzierte sich 1976 mit dem Pferdevirus, zunächst allerdings rein auf den Trabrennsport bezogen. So stammt aus seiner Zucht mit Or de Bruges eines der in Frankreich erfolgreichsten Pferde vor dem Sulky. 1985 war es sein Freund Stefaan Delabie, der ihn für die Warmblutzucht begeisterte und so grasen im Stall van’t Costersveld aktuell vier bis fünf Warmblut-Zuchtstuten – alle von feinstem Geblüt, denn für Degraeve steht fest: „80 Prozent der Genetik eines Fohlens werden maßgeblich von der Mutter beeinflusst.“ Dabei schwört er auf die Kombination von Clinton mal Heartbreaker-Mutter, wie im Fall von Cornet Obolensky.

Clinton mal Heartbreaker

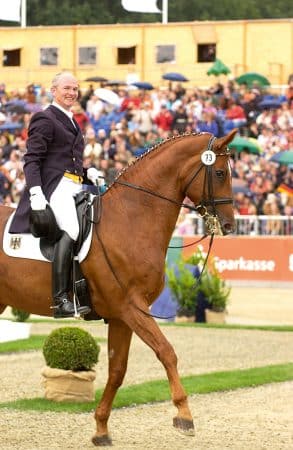

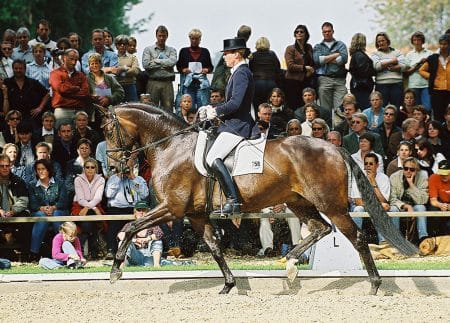

weltweit: Cornado NRW mit

Marcus Ehning. © © Dr. Tanja Becker

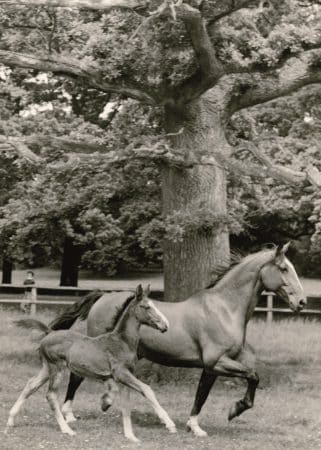

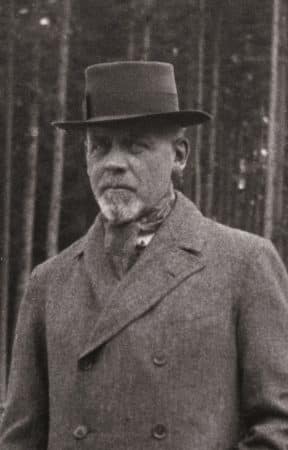

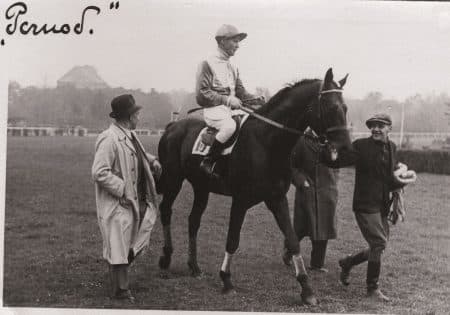

Dessen Urgroßmutter Gudula O entdeckte Degraeve als Fohlen beim niederländischen Züchter-Urgestein Martin Owens, der durch ganz Europa gereist war, um seine Stuten von den besten Springhengsten überhaupt decken zu lassen. Gudula O hatte mit Beaujolais allerdings eher einen Dressurpferde-Macher zum Vater, doch folgte in den hinteren Generationen mit Lucky Boy xx und den Holsteinern Lorenz (v. Ladykiller xx) und Farn feinstes Springblut. Gudula O bekam lediglich zwei Fohlen, bevor sie 1993 im Alter von nur fünf Jahren überraschend einging: Holivea van’t Costersveld und Querido van’t Costersveld. Beide absolute Volltreffer. So ging der braune Querido (v. Feinschnitt I) international unter dem Iren Tom Davin erfolgreich. Und auch für die springgewaltige braune Holivea, abstammend vom Ramiro-Sohn Randel Z, dessen Mutter Alaric Z mit Thies Luther über höchste Abmessungen ging, standen die Käufer Schlange. Doch mit der sehr blutgeprägten und, wie Degraeve es beschreibt, „explosiv springenden“ Holivea hatte er andere Pläne.

Kampfgeist

Zusammen mit dem bereits erwähnten Stefaan Delabie entschied er, dass der mit Peter Geerink im Topsport erfolgreiche Heartbreaker (v. Nimmerdor) der erste Partner der Holivea sein sollte – und so wurde 1994 Rabanna van’t Costersveld geboren. Mit Clinton brachte Holivea noch den gekörten und zunächst mit Jessica Kürten und später Roger Yves Bost bis hin zu Weltcup-Finals platzierten Vivaldo van’t Costersveld. Rabanna wurde 2000 nach Großbritannien verkauft, wo sie sich in S-Springen platzierte. Via Embryotransfer kamen 1999 ihre Tochter Wimette van’t Kluizebois, bei der Stefaan Delabie als Züchter firmiert, und eben Windows van’t Costersveld zur Welt, beide abstammend von Clinton. Clinton seinerseits ist ein Sohn des unter Franke Sloothaak so erfolgreichen Holsteiner Verbandshengstes Corrado I , belegte mit dem Belgier Dirk Demeersman Platz zwei im Aachener Nationenpreis, verpasste 2004 mit Rang vier bei den Olympischen Spielen in Athen knapp den Sprung aufs Medaillentreppchen und wurde 2005 Zweiter im Großen Preis von Aachen, um nur einige wenige Erfolge aufzulisten. Für die Zucht lieferte Clinton in Deutschland 15 registrierte, gekörte Söhne, darunter Upsilon, Utrillo van de Heffinck und President, sowie Camax L und Max Kühners Clintop. 2005 wurde er vom Belgischen Warmblutverband (BWP) in den Adelsstand eines Ambassadeurs (Botschaers) gehievt, schließlich sind seine Nachkommen Aushängeschilder – wie Coral Reef via Volo unter Elizabeth Madden, Dame Blance van Arenberg/Penelope Leprevost, Darlon van Groenhove/Andres Rodriguez, Danny Boy mit Beezie Madden und Gut Neuenhofs Cimba unter Ludger Beerbaum bzw. Henrik von Eckermann. Seit Mitte 2007 müssen die Zuschauer auf die meist spektakulären Auftritte von Clinton und Dirk Demeersman verzichten. Die Clinton-Besitzer Henk Nijhof und Hubert Hamerlinck entschieden, dass der damals erst 14-jährige Hengst nur noch in der Zucht eingesetzt werden sollte. Und warum fiel Degraeves Wahl ausgerechnet auf Clinton? „Geschwindigkeit, Kraft und Kampfgeist sind für den Erfolg eines Springpferdes unerlässlich. Und ich wollte die Grundschnelligkeit und den Ehrgeiz von Rabanna mit der Springveranlagung von Clinton zusammenführen“, sagt er. Womit der Züchter goldrichtig lag, denn der kleine Cornet, der da ganz schwarz, aber schon mit ein paar verräterischen weißen Haaren um die Augen, noch etwas wackelig auf den Beinen vor ihm stand, sei vom ersten Tag an ein sehr auffälliges Fohlen gewesen. „Man konnte seinen Sportsgeist schon sehen. Und er hatte bemerkenswert gute Beine, war sehr beweglich und trabte herrlich locker daher.“

Auf einer Weide in Belgien entdeckt

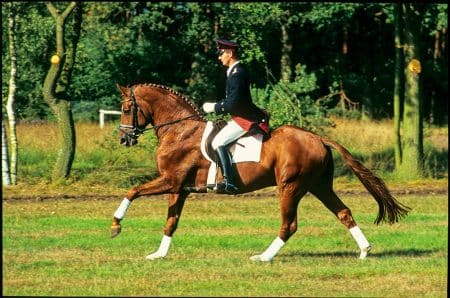

Colestus. © Dr. Tanja Becker

Entdeckt wurde Cornet Obolensky durch Heinrich Ramsbrock – und zwar eher zufällig bei einer Reise zu einem Fohlenchampionat in Belgien. Der Mann aus Menslage mit dem legendären Hengst(er)kenner-Blick war fasziniert von der Ausstrahlung und den elastischen Bewegungen des damals zweijährigen Jungspunds. Nach einem kurzen Freispringtest gab es kein Halten mehr. Der Kauf wurde sofort besiegelt. 2001 trumpfte der vierbeinige Import dann in Münster-Handorf auf. Die Presse überschlug sich damals. Der Hengst sei wegen seiner Beweglichkeit und Springveranlagung eine absolute Ausnahmeerscheinung und die Freude an der Bewegung und an der Präsentation vor dem Publikum stehe ihm förmlich ins Gesicht geschrieben, stand im Anschluss an die 11. NRW-Hauptkörung zu lesen. Die Körkommissare sahen das ebenso und machten Cornet Obolensky zum zweiten Reservesieger. Seine Beschälerbox bezog Cornet Obolensky dann auf dem westfälischen Gestüt Ligges. Hier lernte der Schimmel das kleine Einmaleins für Pferde. Und wandte es 2002 bei seinem 30-Tage-Test in Münster-Handorf auch gleich mit Bravour an. Im Freispringen gab es eine 10,0. Als bester Springhengst der 33 Teilnehmer erhielt er eine 9,24. Unter Kai Ligges trat er 4-jährig dann in einer Springpferdeprüfung der Klasse A an – und wurde Dritter. Mit der Qualifikation fürs Bundeschampionat machte Cornet sein Hengstexamen über die Sportschiene komplett, konnte aber aufgrund seines ausländischen Pferdepasses in Warendorf selbst nicht an den Start gehen. Das taten dafür später umso häufiger seine jumpenden Nachkommen.

Vererbt, was er selbst kann

Nach diesem Motto gelang Cornet Obolensky 2005 auf Deutschlands Körplätzen ein Einstand der besonderen Art: mit 14 gekörten Söhnen. Allein in Westfalen stellte er mit Cornado NRW den Siegerhengst, mit Cristallo I einen Endringhengst, mit Cornet Fever und Cornet’s Stern zwei Prämienhengste sowie fünf weitere gekörte Söhne. Dass es mit der Vererbung des Cornet Obolensky etwas Besonderes auf sich hat, ließ sich schon bei seinen Debüt-Jahrgängen erahnen. Beim Deutschen Fohlenchampionat in Lienen siegte 2004 ein kleiner, damals noch rappfarbener, Vertreter. Der Oldenburger Cornet Obolensky-Lancer III-Sohn aus der Zucht von Hans-Jürgen Witte, Bad Sassendorf, erhielt zwei Jahre später – und inzwischen schon leicht grau – unter dem Namen Champions League die Zuchtzulassung.

© Dieser Auszug basiert auf einem Beitrag von Dr. Tanja Becker, der im Sammelwerk „Ausgewählte Hengste Deutschlands 2016/17“ erschienen ist.

Weltmeyers Züchter besaß mit der Staatsprämienstute Anka ein herausragendes Pferd. In den Stall mitgebracht hatte Anka seine Ehefrau Edith. „Sie hatte sie als Hochzeitsgeschenk – oder man könnte auch sagen als eine Art Mitgift – dabei“, schmunzelt Hermann Meyer. „Damals ahnte noch keiner von uns, welche Art von Hochzeitsgeschenk Anka war. Wo bei anderen das Teeservice ein Jahr später schon in der Ecke steht und selbst lieb gewonnene Gegenstände sich irgendwann abnutzen, ist Anka bei uns bis heute präsent. Sie ist das langlebigste Hochzeitsgeschenk, das man sich vorstellen kann. Immer noch haben wir ihre Kinder und Enkel auf unserem Hof.“ Die braune Tochter des Spitzenhengstes Absatz wurde 1976 geboren und zunächst ausnahmslos mit Grande belegt. Bereits in diesen jungen Jahren von 1980 bis 1983 zeigte sich die Qualität der Anka als Zuchtstute. Ihr erstes Fohlen Graziano war bis zur Klasse M erfolgreich. 1981 kam mit Giaccomo ein echter Schleifensammler auf die Welt. Der Wallach wurde von Dr. Andrea Baumgart, der Besitzerin des Pferdes, sowie von Kathrin Stemmler und teilweise auch vom viel zu früh verstorbenen Dressur-Bundestrainer späterer Jahre, Holger Schmezer, im Dressursport vorgestellt. Er war bis Grand-Prix-Niveau erfolgreich. 1983 beschloss Hermann Meyer schließlich, seine Stute mit einem neuen Hengst anzupaaren, „nachdem es in Kombination mit Bolero nicht hatte mit der Qualität klappen wollen.“ Die Wahl fiel auf World Cup I. Die beste Entscheidung seiner züchterischen Karriere, betont Meyer heute. Für den Züchter war World Cup I in Kombination mit Anka nicht nur einmal ein Erfolg: „Am herausragendsten war natürlich Weltmeyer, aber ich habe meine Anka noch mehrfach von diesem Hengst decken lassen. Ausgewählt hatte ich World Cup I, weil ich ihn bei der DLG-Ausstellung gesehen hatte und er mir dort gefiel. Wir haben später noch einen Vollbruder von Weltmeyer gezüchtet. Dieser ging nach Bayern und dort in die Zucht. Er ist jedoch ein ganz anderer Typ. Es ist wie bei menschlichen Geschwistern. Diese ähneln sich ja auch nicht zwangsläufig. Vollschwestern von Weltmeyer hatten wir ebenfalls einige, eine davon ging nach Österreich, eine nach Amerika und zwei behielten wir hier auf dem Hof.“ Weltmeyers Vollschwester Wenezia ist bis heute im Stall der Meyers geblieben und erinnert an ihren berühmten Bruder. Der 1988 geborene Wallach World Play war bis Klasse S im Sport erfolgreich. Auch World-Cup I-Sohn Warkant deckte Hermann Meyers Spitzenstute. Das Resultat war die 1996 geborene und bis Klasse L im Sport gehende Stute Warianka 2. Weltmeyers Muttervater Absatz galt ebenfalls als einer der besten Vererber seiner Zeit. Mit Fug und Recht kann behauptet werden, dass Weltmeyers Vorfahren keine Unbekannten waren. Neben mehreren gekörten Söhnen brachte der 1960 bei Willi Brunkhorst geborene Hengst vor allem einige international bekannte Sportpferde, etwa Alwin’s Ass, aktiv unter Franke Sloothaak, sowie Admiral II, der von Fritz Fricke bis Grand Prix geritten wurde. Absatz lieferte demnach sowohl Dressur- als auch Springpferde.

Weltmeyers Züchter besaß mit der Staatsprämienstute Anka ein herausragendes Pferd. In den Stall mitgebracht hatte Anka seine Ehefrau Edith. „Sie hatte sie als Hochzeitsgeschenk – oder man könnte auch sagen als eine Art Mitgift – dabei“, schmunzelt Hermann Meyer. „Damals ahnte noch keiner von uns, welche Art von Hochzeitsgeschenk Anka war. Wo bei anderen das Teeservice ein Jahr später schon in der Ecke steht und selbst lieb gewonnene Gegenstände sich irgendwann abnutzen, ist Anka bei uns bis heute präsent. Sie ist das langlebigste Hochzeitsgeschenk, das man sich vorstellen kann. Immer noch haben wir ihre Kinder und Enkel auf unserem Hof.“ Die braune Tochter des Spitzenhengstes Absatz wurde 1976 geboren und zunächst ausnahmslos mit Grande belegt. Bereits in diesen jungen Jahren von 1980 bis 1983 zeigte sich die Qualität der Anka als Zuchtstute. Ihr erstes Fohlen Graziano war bis zur Klasse M erfolgreich. 1981 kam mit Giaccomo ein echter Schleifensammler auf die Welt. Der Wallach wurde von Dr. Andrea Baumgart, der Besitzerin des Pferdes, sowie von Kathrin Stemmler und teilweise auch vom viel zu früh verstorbenen Dressur-Bundestrainer späterer Jahre, Holger Schmezer, im Dressursport vorgestellt. Er war bis Grand-Prix-Niveau erfolgreich. 1983 beschloss Hermann Meyer schließlich, seine Stute mit einem neuen Hengst anzupaaren, „nachdem es in Kombination mit Bolero nicht hatte mit der Qualität klappen wollen.“ Die Wahl fiel auf World Cup I. Die beste Entscheidung seiner züchterischen Karriere, betont Meyer heute. Für den Züchter war World Cup I in Kombination mit Anka nicht nur einmal ein Erfolg: „Am herausragendsten war natürlich Weltmeyer, aber ich habe meine Anka noch mehrfach von diesem Hengst decken lassen. Ausgewählt hatte ich World Cup I, weil ich ihn bei der DLG-Ausstellung gesehen hatte und er mir dort gefiel. Wir haben später noch einen Vollbruder von Weltmeyer gezüchtet. Dieser ging nach Bayern und dort in die Zucht. Er ist jedoch ein ganz anderer Typ. Es ist wie bei menschlichen Geschwistern. Diese ähneln sich ja auch nicht zwangsläufig. Vollschwestern von Weltmeyer hatten wir ebenfalls einige, eine davon ging nach Österreich, eine nach Amerika und zwei behielten wir hier auf dem Hof.“ Weltmeyers Vollschwester Wenezia ist bis heute im Stall der Meyers geblieben und erinnert an ihren berühmten Bruder. Der 1988 geborene Wallach World Play war bis Klasse S im Sport erfolgreich. Auch World-Cup I-Sohn Warkant deckte Hermann Meyers Spitzenstute. Das Resultat war die 1996 geborene und bis Klasse L im Sport gehende Stute Warianka 2. Weltmeyers Muttervater Absatz galt ebenfalls als einer der besten Vererber seiner Zeit. Mit Fug und Recht kann behauptet werden, dass Weltmeyers Vorfahren keine Unbekannten waren. Neben mehreren gekörten Söhnen brachte der 1960 bei Willi Brunkhorst geborene Hengst vor allem einige international bekannte Sportpferde, etwa Alwin’s Ass, aktiv unter Franke Sloothaak, sowie Admiral II, der von Fritz Fricke bis Grand Prix geritten wurde. Absatz lieferte demnach sowohl Dressur- als auch Springpferde.