[vc_row][vc_column][vc_column_text]„Wer schlafen kann, darf glücklich sein“, sagte Erich Kästner. Leider trifft nicht alle Pferde dieses Glück in ausreichendem Maße. Gerade in der kalten Jahreszeit sind vermehrt Pferde in Gruppenhaltungen mit aufgeschlagenen Fesselgelenken an den Vordergliedmaßen zu sehen. Wo manch einer die „Schlafkrankheit“ Narkolepsie vermutet, kann auch ein Management-Problem vorliegen, denn allen Pferden müssen passende Möglichkeiten zum Abliegen geschaffen werden.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“3″ ]

Ein Pferd zeigt aufgeschlagene Fesselgelenke: Der Verdacht vieler Pferdehalter fällt häufig auf Narkolepsie, der „Schlafkrankheit“. Diese ist jedoch sehr selten. Weitere Pferdehalter vermuten wiederum, dass diese Verletzungen durch die normalen Ablege- und Aufstehbewegungen der Pferde entstehen. Wer ein Pferd dabei genau beobachtet, stellt allerdings fest, dass beim Ablegen zwar das Vorderfußwurzelgelenk sowie das Fesselgelenk den Boden berühren, ein fester Aufprall jedoch nicht geschieht. Beim Aufstehen kommt es zu keinerlei Berührung dieser Partien mit dem Boden. Auch dies ist nicht Ursache für die beobachteten Verletzungen.

Der Großteil der beschriebenen Verletzungen ist auf einen Schlafentzug der Pferde und damit auf Mängel in der Haltung und das Management zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis sind Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München gekommen, die vermeintlich unter Narkolepsie erkrankte Pferde, untersuchten. Über den Sommer kompensieren viele Pferde das fehlende Liegen in den Liegehallen durch Liegen auf der Weide oder im Auslauf. In den Übergangsmonaten und dem Winter sind diese Böden häufig nass oder sogar morastig, sodass dort kein Abliegen mehr erfolgt. Aus diesem Grund sind die oben genannten Verletzungen und Verhaltensweisen gerade in der kalten Jahreszeit zu beobachten. Welcher Zusammenhang zwischen Haltungsfehlern und den gezeigten Verletzungen besteht, soll hier aufgezeigt werden.

Schlafverhalten von Pferden

Erwachsene Pferde ruhen etwa 6 bis 9 Stunden am Tag, aufgeteilt in mehrere kurze Ruhephasen von etwa 20 Minuten. Die meiste Zeit beim Ruhen wird im Stehen („Dösen“) verbracht, nur etwa 2 bis 3,5 Stunden je Tag wird das Ruhen im Liegen gezeigt. Jungtiere ruhen insgesamt länger und vermehrt im Liegen. Der Schlaf kann in verschiedene Schlafstadien unterteilt werden. Eine dieser Schlafstadien ist der sogenannte REM-Schlaf (Rapid Eye Movement), der nach bisherigen Erkenntnissen nahezu ausschließlich im Liegen in Brust- oder Seitenlage möglich ist. Dieser REM-Schlaf ist durch Augenbewegungen, niedriger Muskelspannung und Traumschlafphasen gekennzeichnet. Legt sich ein Pferd über einen längeren Zeitraum nicht ab, kann dieser REM-Schlaf nicht stattfinden. Dadurch können die Regenerationsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit abnehmen sowie das psychische Wohlbefinden beeinträchtigt werden. Folge dieses Schlafentzuges können Zusammenbrüche sein, die mit den auf den Bildern gezeigten Verletzungen einhergehen.

Schlafstörungen am Verhalten erkennen:

- Abnehmende Leistungs- und Regenerationsfähigkeit

- Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefindens

- Verletzungen an den Vordergliedmaßen, meist an Fesselgelenk und Vorderfußwurzelgelenk

- Verletzungen im Kopfbereich

- Beobachtete Zusammenbrüche des Pferdes: Das Pferd steht in Dösehaltung mit halb- oder ganz geschlossenen Augen. Der Kopf sinkt langsam Richtung Boden, das Pferd verliert an Muskelspannung, die Beine knicken ein oder es beginnt zu Wanken. Das Pferd erwacht in diesem Moment oder stürzt zu Boden.

Gründe für Schlafstörungen und Lösungsmöglichkeiten

Häufig liegt die Ursache für Störungen im Liegeverhalten des Pferdes in der Haltung bzw. im Management. Die Erfahrung des Fachzentrums Pferdehaltung in Ansbach zeigt, dass die Liegebereiche in Gruppenhaltungen häufig zu klein sind und gerade rangniederen Pferden zu wenige Ausweichmöglichkeiten geboten werden. Denn auch während des Ruhens werden rangabhängige Individualdistanzen eingehalten, auch wenn diese im Vergleich zu den Distanzen währen der Nahrungsaufnahme deutlich geringer sind. Nur eng miteinander vertraute Tiere liegen dicht, zum Teil auch mit Körperkontakt, zusammen. Es zeigt sich, dass selbst bei Einhaltung der Maße der Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten (3 x Widerristhöhe ² / Pferd) rangniedere Pferde deutlich kürzer als ranghohe Pferde liegen. Erst bei einer mehr als doppelt so groß bemessenen Liegefläche als von den Leitlinien gefordert, können sich rangniedere Pferde genauso oft und lange in allen Liegepositionen ablegen wie Ranghöhere. Das Fachzentrum Pferdehaltung empfiehlt daher deutlich über die Leitlinien hinaus großzügige Liegebereiche mit mind. 12 m² pro Pferd zu planen. Die Verwendung von Raumteilern in Liegehallen strukturieren den Bereich zusätzlich und schützen damit rangniedere Pferde.

Allein ein großer Liegebereich reicht jedoch nicht aus, wenn die Pferde diesen aufgrund ihres hohen Sicherheitsbedürfnis als Fluchttier ungern nutzen möchten. Das Fachzentrum Pferdehaltung empfiehlt daher Liegebereiche max. 8 m – besser 5 m – tief und mind. doppelt so breit wie tief zu planen, um Sackgassen zu vermeiden. Um den Pferden einen Rundumblick zu ermöglichen, sollte auf schmale Tore verzichtet werden und das Gebäude mind. nach einer Seite (am besten Süden) vollständig geöffnet werden. Außerdem sollten immer mehrere Liegebereiche geschaffen werden, damit rangniedere Pferde den Ranghohen ausweichen können.

Einstreu und Herdenmanagement

Ein weiterer Grund, warum sich Pferde nicht oder sehr wenig hinlegen, ist der Untergrund. Nach den Leitlinien muss dieser trocken, verformbar, trittsicher sein und sollte eingestreut sein. Dies können Böden mit Einstreu aus Naturmaterialien, z.B. Stroh, Strohpellets, Miscanthus, Sägespäne, Waldboden etc., am besten gewährleisten. Bei der Nutzung von Gummimatten ist zwingend eine dünne Schicht an Einstreu notwendig und Pferde ohne Vorerfahrung mit diesem Untergrund müssen langsam daran gewöhnt werden. Fressbare Einstreu wie Stroh hat den Nachteil, dass dieser Liegebereich auch von anderen Pferden zum Fressen genutzt wird und damit Ruhende gestört werden können. Im besten Falle wird daher keine fressbare Einstreu im Gruppen-Liegebereich verwendet.

Neben den baulichen Gegebenheiten können auch Fehler in der Gruppenzusammenstellung und der Integration zu einem Schlafmangel führen. Hier gilt es als Betriebsleiter entsprechend zu handeln, ggf. ein nicht soziales und Unruhe stiftendes Pferd vollständig aus der Gruppe zu nehmen. Auch für schlecht sozialisierte Pferde, da sie z.B. den Großteil ihres Lebens in Einzelhaltung verbracht haben, kann die Umstellung auf die Gruppenhaltung viel Stress und damit Schlafentzug bedeuten. Hier gilt zu bewerten, ob diese Form der Haltung für dieses spezielle Pferd geeignet ist.

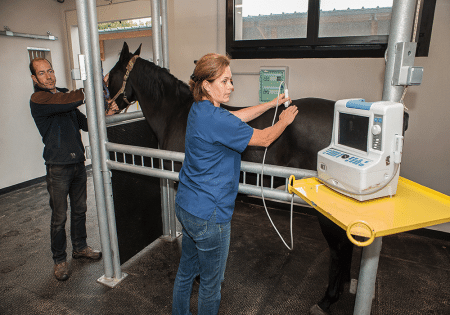

Zuletzt sind auch gesundheitliche Probleme, welche Schmerzen beim Ablegen oder Aufstehen verursachen, als Grund anzuführen. Dies kann durch Arthrose oder akute Gelenksentzündungen begründet sein. Hier gilt es die Ursache durch entsprechende Behandlungen abzustellen. Auch kann die tatsächliche Erkrankung der Narkolepsie vorliegen.

Schlafstörung erkannt – was nun?

Zunächst sollten die eigene Haltung und das Management analysiert und Schwachstellen möglichst schnell beseitigt werden. Hilfestellung bei der Optimierung der Pferdehaltung (in Bayern) kann das Fachzentrum Pferdehaltung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach und Fürstenfeldbruck bieten. Ähnliche Beratungsangebote bieten Landwirtschaftskammern der übrigen Bundesländer ebenfalls an.

Autorin: Verena Frank

[/ihc-hide-content][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]Verena Frank

Verena Frank arbeitet im Fachzentrum Pferdehaltung für das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach.

www.aelf-an.bayern.de[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_single_image image=“223123″][/vc_column][/vc_row]