[vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_column_text]

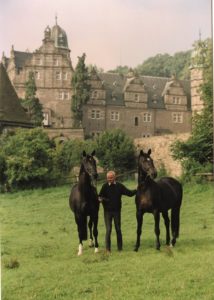

Landgestüt Moritzburg

Nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum Dresden entfernt befindet sich das Landgestüt Moritzburg. Ansässig in den ehemaligen kurfürstlichen Jagdställen, ist es Teil der Sächsischen Gestütsverwaltung, zu der auch die Landesfachschule für Reiten und Fahren gehört. Seit 2004 ist die Einrichtung Wirtschaftsbetrieb.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_column_text]Kontakt:

Sächsische Gestütsverwaltung

Schloßallee 1

01468 Moritzburg

Tel. 035207/ 890 -101

Fax: 035207/ 890 -102

poststelle.sgv@smul.sachsen.de

www.saechsische-gestuetsverwaltung.de[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Banderas_Internet.mp4″][vc_single_image image=“207761″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Banderas

BANDERAS ist ein Prämienhengst von imposanter Erscheinung. Er erhielt in seinem 30 TT Noten von 8,0 und besser für seine GGA und qualifizierte sich fünfjährig für das Bundeschampionat.

Mit Vater Le Rouge und Muttervater Friedensfürst folgen zwei Grand Prix Hengste in direkter Kombination.

Mutter Bandera war Bundeschampionatsfinalistin und Trakehner Jahressiegerstute. BANDERAS kann zwei gekörte Söhne sowie vier Stpr.-Stuten vorweisen. Mit Kaneiras (2018) und Ganderas (2019) errangen bereits zwei BANDERAS Nachkommen die Silbermedaille im Trakehner Championat. Zur Fohlenauktion in Hannover stellte er mit 18.000 € das zweitteuerste Fohlen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Ben_Benicio_Hengstpräsentation2020.MP4″][vc_single_image image=“207771″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Ben Benicio

BEN BENICIO war Prämienhengst der Westfälischen Körung 2015. Er absolvierte seinen 14-Tage-Test in Adelheidsdorf mit der hervorragenden Endnote von 8,43. Unter dem Sattel von Stefanie Fiedler siegte er 2016 im Westf. Championat, war 2018 qualifiziert für das Bundeschampionat und ist inzwischen siegreich in offenen Prüfungen der Kl. M.

Sein Vater Benicio war Bundeschampion sowie Rekord – HLP Sieger (dressurbetonte Endnote 9,88!) und ist unter Jessica-Lynn Andersson inzwischen mehrfach siegreich auf Grand Prix-Niveau. BEN BENICO kann bereits zwei gekörte Söhne vorweisen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Bon_Voyage_Gross.mp4″][vc_single_image image=“207773″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Bon Voyage

BON VOYAGE präsentiert sich als Edelpferd im allerbesten Sinne. Zum Hannoveraner Hengstmarkt wurde dieser komplette Dressurhengst zurecht mit der Prämie ausgezeichnet. Sein Vater Bon Coeur war 3- und 4jährig jeweils Vize-Bundeschampion und setzt seine Karriere inzwischen in Schweden fort, wo auch schon dessen Vater Benetton Dream bis zum Grand Prix gefördert wurde.

Muttervater Rohdiamant ist ein weiterer Grand-Prix-Hengst im Pedigree. Der Leistungsvererber Argentinus und der wertvolle Blüter Hill Hawk xx runden das Pedigree ab.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Capitano_Gross.mp4″][vc_single_image image=“207775″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Capitano

Der eindrucksvolle Schwere Warmbluthengst CAPITANO beendete seine Hengstleistungsprüfung als Bester mit der Endnote 8,22. Bei den Moritzburger Bundeschampionaten belegte er mit höchst konstanten Leistungen Jahr für Jahr Spitzenplätze: 2016 Platz vier, 2017 Silbermedialle, 2018 Bronzemedaille. Neben seiner ausgezeichneten Eigenleistung überzeugt vor allem auch CAPITANOS durchschlagende Vererbung: zu den Moritzburger Fohlenchampionaten stellte er bereits drei Siegerfohlen sowie zahlreiche hochplatzierte Finalisten.

Zu den Moritzburger Hengsttagen stellte er mit Claudius 2018 den Siegerhengst, mit dessen Vollbruder 2019 den Reservesieger.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Cornets_Edition.MP4″][vc_single_image image=“207777″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Cornet’s Edition

Mit überragendem Vermögen und Übersicht am Sprung spielte CORNET’S EDITION auf seiner Körung 2018 in Verden mit den Abmessungen und katapultierte sich mit seinem sensationellen Freispringen in die Herzen der Züchter. Im Jahr darauf überzeugte er im 14-Tage-Test auf ganzer Linie und ging mit einer springbetonten Endnote von 9,48 als klarer Sieger der Leistungsprüfung hervor. 2020 konnte er seine Qualität als Sieger der Sportprüfung in Verden eindrucksvoll bestätigen! CORNET’S EDITION ist strikt auf Leistung gezogen.

Sein Vater, Spitzenvererber Cornet Obolensky, dominiert das Geschehen in Zucht und Springsport wie kein anderer Hengst.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Cornets_Pleasure.MP4″][vc_single_image image=“208267″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Cornet’s Pleasure VDL

Arend Kamphorst hat ein simples, aber höchst erfolgreiches Zuchtrezept: keine Modehengste anpaaren, nur Leistung zählt! Nach diesem Motto hat er CORNET´s PLEASURE VDL gezogen und mit Cornet Obolensky und For Pleasure zwei Hengste kombiniert, die selbst unter den weltbesten Springpferdevererben aufgrund ihrer Eigen- und vor allem Nachkommenleistung eine Sonderstellung einnehmen. Dazu der wertvolle Julio Mariner xx, abgerundet durch Weltcup-Sieger Libero H und Linienbegründer Calypso II.

Der hannoversche Mutterstamm von CORNET´s PLEASURE VDL gehört zu den Besten der Deutschen Sportpferdezucht. Aus seiner Mutter resultieren mit Diarados Roeschen und Sandros Roeschen bereits zwei international 1.50m erfolgreiche Springpferde.

Derart komprimierte Spitzengenetik findet man äußerst selten, CORNET´s PLEASURE VDL bietet sie exklusiv![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Dipylon_geschnitten.MP4″][vc_single_image image=“207785″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Dipylon

DIPYLON – einzigartige Genetik kombiniert mit außerordentlicher Eigenleistung! Siegeswillen, Härte und Sportlichkeit haben diesen Hengst mit Michael Kölz auf den renommiertesten Turnierplätzen Europas zu zahlreichen großartigen Erfolgen geführt, so dass er eine LGS von nahezu 250.000 € vorweisen kann.

Allein in der Kl. S kann er 29 Siege, u.a. in den Großen Preisen von Redefin, Nördlingen, Darmstadt, Aschersleben und Sommerstorf sowie 142 Platzierungen vorweisen, herausragend dabei sicherlich die drei sensationellen Erfolge beim CHIO Aachen 2018.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Don_Plaisier.MP4″][vc_single_image image=“207787″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Don Plaisir

DON PLAISIER, Sohn des dressurerfolgreichen und züchterisch sehr interessanten Don Nobless galt zur westfälischen Hauptkörung 2019 als Geheimtipp.

Vater Don Nobless war Bundeschampionatsfinalist sowie Finalist des Nürnberger Burgpokals und des Louidor–Preises (3. Platz). Im Jahre 2017 gewann er bereits internationale Grand Prix-Prüfungen und stand in Rotterdam beim CHIO in seinem ersten Nationenpreiseinsatz. Als Muttervater steht mit Fürst Heinrich ein weiterer Topvererber im Pedigree. Er war war Siegerhengst bei der Oldenburger Hauptprämienvergabe 2002 und gefeierter Weltmeister der fünfj. Dressurpferde 2003 in Verden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/ElSalvador_Gross.mp4″][vc_single_image image=“207789″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

El Salvador

Als „Ausnahmeerscheinung“ beschrieb Körkommissar Jörg Schrödter EL SALVADOR, den faszinierenden Sohn des Escolar, der während der Hengsttage des Deutschen Sportpferdes 2018 als Prämienhengst ausgezeichnet wurde. Während der Körung begeisterte der großzügig linierte Junghengst mit beeindruckender Präsenz und überzeugender Bewegungsstärke das Publikum.

Vater Escolar – Doppelbundeschampion und Burg-Pokal-Zweiter unter dem Sattel von Reitmeister Hubertus Schmidt gehört zu den besten jüngeren Grand-Prix-Pferden der Welt.

El SALVADOR´s Mutterlinie ist über Sandro Hit und Upan la Jarthe AA blutgeprägt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Fabion_Blue_Hors.MP4″][vc_single_image image=“207791″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Fabion Blue Hors

Fabion präsentiert sich als Modellathlet vom Scheitel bis zur Sohle, mit großen Linien und einem äußerst korrekten, funktionalen Körper. In seinem Pedigree kombiniert er die beiden großen Vererber Fürstenball und Fidertanz, basierend auf dem enorm leistungsstarken Holsteiner Stutenstamm 5421.

Vater Farell war überlegener Sieger der Hengstleistungsprüfung und gehört zu den Aushängeschildern des Gestütes Blue Hors in Dänemark. Aus Fabions 2. und 3. Mutter resultieren insgesamt fünf gekörte Hengste, die allesamt bis zur Kl. S bzw. Grand Prix Dressur erfolgreich waren. Weiterhin stammen aus Fabions direkter Mutterlinie die unvergessene Bundessiegerstute Pik Bubes Girl sowie die Beschäler Ramiro´s Son, Don Crusador, Don Bosco und Quantensprung. Von Fabion erwarten wir in der Anpaarung an dressurbetonte Stuten rahmige Pferde mit bedeutenden Reitpferdepoints und großzügigen Grundgangarten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Freiherr_von_Stein.mp4″][vc_single_image image=“207793″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Freiherr von Stein

Ein Charmeur vom Scheitel bis zur Sohle, der bei jedem seiner Auftritte durch federleichte Bewegungen zu begeistern weiß ist der Millennium-Sohn FREIHERR VON STEIN: 2017 Trakehner Reitpferdechampion und Bronzemedaille auf dem Bundeschampionaten, 2018 qualifiziert zum Bundeschampionat des 5-jährigen Dressurpferdes. 2019 debütierte er unter Susann Göbel in der Kl. M, wo er bei acht Starts fünf Mal siegreich war, wiederum qualifiziert zu den Bundeschampionaten sowie Trakehner Champion in Hannover.

Neben mehreren Championatsfohlen stellte FREIHERR VON STEIN 2019 gleich zweimal das Spitzenfohlen der Trakehner Auktionen in Hannover und Neumünster.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Fuerst_Wettin_Gross.mp4″][vc_single_image image=“207795″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Fürst Wettin

Prämienhengst FÜRST WETTIN – seine positive Vererbung sowie die stets beeindruckenden Auftritte unter dem Dressursattel sprechen eine eindeutige Sprache.

Vater Fürst Heinrich war Weltmeister der 5j. Dressurpferde und gehört zu den erfolgreichsten Hengsten der weltweiten Dressurpferdezucht. FÜRST WETTIN selbst war im Turniersport mit Kay Pawlowska siegreich in Prix St. Georg und Vize-Landesmeister in Burgstädt. Seinen noblen Typ und die auffällige Bewegungsdynamik gibt er durchschlagend an seine Nachkommen weiter. Im Sport ragt derzeit DSP Fierro heraus.

Er sammelte erste S-Erfolge und sicherte seiner Reiterin Linda Erbe die Silbermedaille der Deutschen Junioren Meisterschaften in München.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Grimaldi_Internet.mp4″][vc_single_image image=“207797″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Hesselteichs Grimaldi

HESSELTEICHS GRIMALDI war unangefochtener Siegerhengst der westfälischen Ponykörung 2011. Er ist ein Hengst besonderer Güte – typstark, mit überragenden Bewegungen und exzellenter Leistungsbereitschaft. 2013 war er überragender Sieger der Leistungsprüfung in Prussendorf, mit Höchstnoten bis hin zu 9 und 10 in Dressur, Springen und Gelände. Er stellt Jahr für Jahr Siegerfohlen auf Schauen und Championaten. Inzwischen sind sechs Söhne gekört.

Mit Delia und Adina konnte er bereits zweimal den Moritzburger Fahrponychampion stellen. Sein gekörter Sohn Gismo wurde an gleicher Stelle Vize-Champion.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Hickstead-Junior.mp4″][vc_single_image image=“207801″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Hickstead Junior

HICKSTEAD JUNIOR war der gefeierte Sieger in einem hochkarätigen Lot von Springhengsten anlässlich der Körung in Neustadt/Dosse 2018. Er bestätigte diese Einschätzung auch im 14TT mit einer Springnote von 8,55.

Sein Vater Hickstead White, selbst bereits in der int. Youngstertour erfolgreich, präsentierte seinen ersten Körjahrgang und bestätigte den Eindruck, den schon seine hervorragenden Fohlen hinterließen. Sein Vater Hickstead war Einzel-Olympiasieger, Mutter Queentina ist aktuell siegreich bis S***.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Kanzone_2020_V3.mp4″][vc_single_image image=“207805″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Kanzone

Zur westfälischen Hauptkörung 2019 begeisterte im Springlot von Anfang an der Kannan–Sohn KANZONE, der als gefeierter Springsieger ausgezeichnet werden konnte. Der Hengst überzeugte mit seiner Ausstrahlung, seinem blutgeprägten Typ, dem korrekten Exterieur sowie seiner Leichtfüßigkeit und Balance in den Bewegungen.

Im Freispringen wurde deutlich, dass KANZONE mit überragendem Vermögen, einer perfekten Beintechnik und mit bester Bascule ausgestattet ist. Der Vater Kannan ist die aktuelle Nr. 5 der Weltrangliste der Springvererber und war selbst international mit Francois Mathy jun. und Michel Hécart im Springsport erfolgreich.

Im Pedigree steht als Muttervater mit Chin Chin ein Springvererber internationalen Formates, der selbst zweimal Olympiateilnehmer war und als Höhepunkt seiner sportlichen Karriere in Seoul im Einzelklassement den 6. Platz erreichte.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Lahnstein.mp4″][vc_single_image image=“207807″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Lahnstein

Mit LAHNSTEIN präsentiert sich ein hochmoderner Springspezialist mit korrektem Fundament sowie weit überdurchschnittlichen, elastischen Grundgangarten. Dazu kommt der einwandfreie Charakter mit bester Einstellung zum Sport. LAHNSTEIN kann zahlreiche Erfolge in Springen bis zur Kl. S vorweisen. Seine Vererbung ist überragend! Aus seinen ersten Jahrgängen kommen mehrere Staatsprämienstuten sowie fünf gekörte Söhne.

Darunter Landbeschäler Landskron, der sich 2018 mit der Traumnote von 8,7 erneut zum Bundeschampionat qualifizierte. Weiterhin Lausitzer, der den Teilindex Springen der HLP in Marbach mit 9,23 (!) für sich entscheiden konnte.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/LANDSKRON.mp4″][vc_single_image image=“207823″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Landskron

LANDSKRON zeigte zur Körung in Prussendorf vermögendes, reaktionsschnelles und perfekt balanciertes Freispringen. Vater Lahnstein ist einer der TOP-Vererber des Landgestütes und im Springsport bis zur Kl. S erfolgreich.

LANDSKRON kommt aus der Stutenfamilie 18A2, die zu den besten Stämmen der Holsteiner Zucht gehört. Diese wertvolle Leistungsgenetik macht LANDSKRON zu einer höchst interessanten Offerte für die Springpferdezucht. Unter dem Sattel siegte er 2018 mehrfach in Springpferdeprüfungen bis zur Kl. M und qualifizierte sich mit der Traumnote von 8,7 zum Bundeschampionat. 2019 etablierte er sich in offenen Springprüfungen mit Erfolgen bis M**.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Last_Man_Standing.mp4″][vc_single_image image=“207845″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Last Man Standing

Der beeindruckend typierte Holsteiner LAST MAN STANDING kann eine erfolgreiche Karriere vorweisen. Von ihm stammen die OS-Siegerhengste Le Champ Ask (Preisrekord 1,1 Millionen Euro) und Last Man’s Hope. Besonders wertvoll im Pedigree ist die doppelte „Rückvergütung“ auf die Jahrhundertvererber Capitol I und Landgraf I.

Die Nachkommen des LAST MAN STANDING sind bis zur Kl. S erfolgreich. Immer wieder auffallend ist ihr ausgeglichenes, angenehmes Temperament, verbunden mit besten Rittigkeitswerten. Aus diesem Grund genießt der Hengst auch in den USA als Produzent von Pferden für Hunter Prüfungen einen ausgezeichneten Ruf.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Milbridge.MP4″][vc_single_image image=“207847″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Milbridge

MILBRIDGE gehörte bereits während der Körung zu den auffälligsten und leistungsstärksten Hengsten des Körlots. Er ließ ausgezeichnetes Vermögen am Sprung erkennen und sicherte sich als einer der komplettesten Hengste den wohlverdienten Titel des 2. Reservesiegers. Der hochveranlagte Junghengst aus dem ersten Körjahrgang des vielbesprochenen Holsteiner Verbandshengstes Million Dollar v. Plot Blue-Vigo d’Arsouilles geht mit der Cambridge-Tochter Louise (Stamm 1866) auf eine Stute mit besonderer Qualität zurück.

Nach Holsteiner System mit 17-Sternen ausgezeichnet, ist sie nicht nur selbst bis zur Klasse S erfolgreich im Sport gegangen, mit Landaro v. Lancer II hat Sie bereits einen gekörten und international S-erfolgreichen Nachkommen aufzuweisen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Mondrian_Internet.mp4″][vc_single_image image=“207851″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Mondrian

MONDRIAN bestätigte die in ihn gesetzten Erwartungen in den letzten beiden Jahren im Turniersport. Unter dem Sattel von Linda Casper war er vielfach siegreich und platziert in Dressurpferdeprüfungen bis zur Kl. M.

Sein Vater Herbstkönig war Reservesieger der Trakehner Hauptkörung 2010. Mit bisher sieben gekörten Söhnen eifert er seinem herausragenden Großvater Consul nach, der mit 9 gekörten Söhnen und 151 eingetragenen Töchtern zu den bedeutendsten Hengsten der Trakehner Zuchtszene gehört. Über die mütterliche Blutführung Münchhausen-Caprimond-Spielhahn xx ist eine gute Typvererbung genetisch abgesichert.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Prinz_Ludwig.MP4″][vc_single_image image=“207861″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Prinz Ludwig

PRINZ LUDWIG ist ein erfolgreiches Produkt der Landespferdezucht. Sein Vater Palmares gilt als Doppelvererber der allerbesten Sorte und erfreut sich durch die Erzeugung vielseitig talentierter Nachkommen großer Beliebtheit in der Züchterschaft.

Seine Mutter Kora ist gleichzeitig Mutter des Landbeschälers Lahnstein, der selbst bis zur Kl. S im Springen erfolgreich war und mit überragender Vererbung glänzt. Mit dieser famosen Genetik ausgestattet wundert es nicht, dass PRINZ LUDWIG mit seinen ersten beiden Jahrgängen überzeugen konnten. Seine Fohlen konnten sich vielfach für das Fohlenchampionat qualifizieren.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Quiz5.mp4″][vc_single_image image=“207865″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Quiz

QUIZ verkörpert das moderne Springpferd in bester Art und Weise: Kraft, Schnelligkeit und Vorsicht sorgen immer wieder für beeindruckende Runden im Parcours. In seinem Pedigree finden sich mit den international erfolgreichen Quality und Lordanos sowie in dritter Generation Zeus ausschließlich Leistungshengste. QUIZ absolvierte den 30TT als Springsieger. 2013 qualifizierte er sich gleich zweimal für die Warendorfer Bundeschampionate. Auch 2019 war er wieder vielfach erfolgreich bis zur Kl. S**.

Mehrere Nachkommen aus seinen ersten Jahrgängen des QUIZ lassen im Turniersport aufhorchen, darunter Isaria und Quinsy bereits in Springen der Kl. S.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Santo_Domingo_Gross.mp4″][vc_single_image image=“207915″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Santo Domingo

Seine ersten Fohlenjahrgänge machten SANTO DOMINGO zum Shooting Star. Er lieferte zahlreiche Prämien- und Championatsfohlen, u.a. den Reservesieger und Viertplatzierten des Deutschen Fohlenchampionats in Lienen. Immer wieder sorgen seine Fohlen für Höchstpreise. In Vechta wurde 2019 sein Sohn San Diego gekört und für 93.000€ versteigert.

2015 gab SANTO DOMINGO sein sportliches Debüt mit Siegen und hohen Platzierungen in Reitpferdeprüfungen. Dem Titel als Reitpferdechampion folgte 2016 der des Landeschampions der 5-jährigen Dressurpferde. 2017 schaffte er als 6-j. den Hattrick im Landeschampionat und gewann mehrfach Dressurpferdeprüfungen der Kl. M.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Si_Senor.MP4″][vc_single_image image=“207917″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Si Senor M

SI SENOR M war der Liebling des Publikums der Münchener Hengsttage 2019 und wurde zu Recht als Prämienhengst herausgestellt. Sein Vater Sir Heinrich ist das derzeitige Aushängeschild des Landgestütes Warendorf. Selbst Bundeschampion und S-Dressur erfolgreich stammt er aus einem der besten Oldenburger Stutenstämme.

Dementsprechend stark ist seine Vererbung. Der Muttervater des SI SENOR M, De Niro, ist der unangefochten beste Dressurhengst der Welt. Kein anderer Hengst produzierte so viele herausragende Pferde für den Top Sport.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_video link=“https://videos.forum-zeitschriften.de/horse-gate.com/videos/Sir_Graditz.MP4″][vc_single_image image=“207919″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Sir Graditz

Mit SIR GRADITZ hält die Genetik des Triple Weltmeisters Sezuan Einzug in das Landgestüt. Der besonders schöne Typ ist dabei außergewöhnlich, wobei Grundgangarten und Rittigkeit der Abstammung entsprechend ebenfalls auf höchstem Niveau ausgeprägt sind.

Sezuan selbst war beeindruckender Manier HLP Sieger mit der bis dato noch nie erreichten Bewertung von zehn Mal 10,0. Bundeschampion Sir Donnerhall I ist als Muttervater an dieser Stelle besonders wertvoll. SIR GRADITZ absolvierte seine HLP mit der hervorragenden Endnote von 8,12 und konnte sich im Turniersport bereits mit Erfolgen in Reitpferdeprüfungen in Szene setzen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]