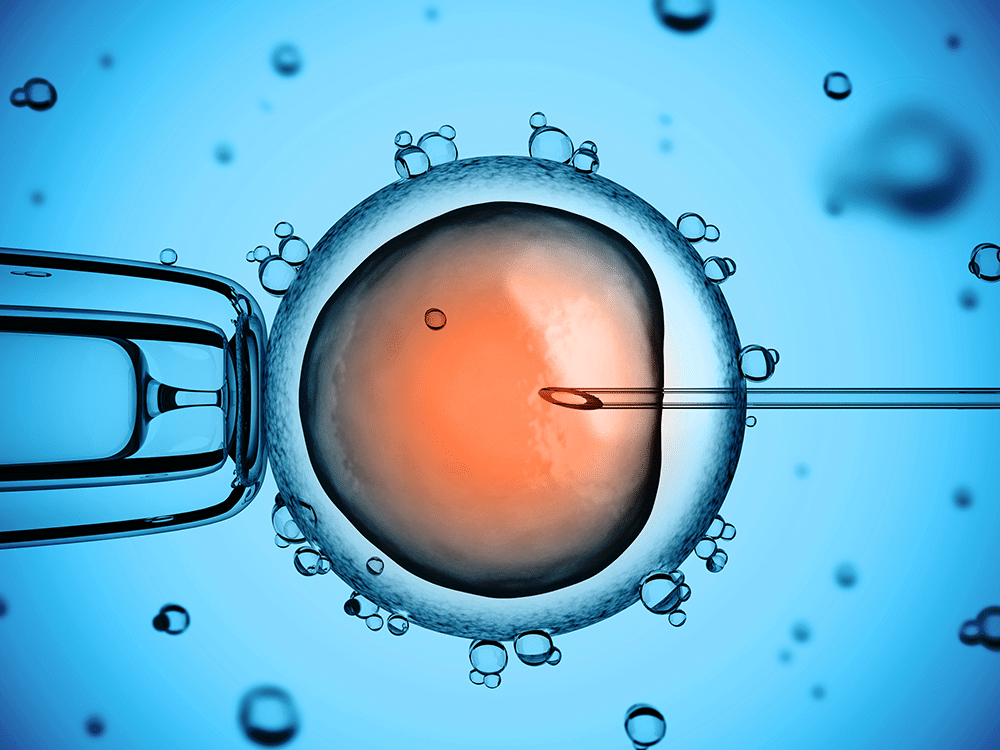

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Um erfolgreiche Sportpferde zu züchten, spielt nicht nur die Genetik in Form der Auswahl eines geeigneten Hengstes und einer geeigneten Stute, sondern auch das Timing eine Rolle. Alte Züchterweisheiten, wie die, dass Fohlen am besten im Frühjahr zur Welt kommen sollten, haben auch noch im Zeitalter des Embryotransfers ihre Daseinsberechtigung, denn der Biorhythmus der Stute weiß nichts von den technischen Möglichkeiten, die die Medizin heute zur Unterstützung der Zucht bereit hält.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=“4147″ img_size=“large“][vc_column_text]Eine Zuchtstute bringt in ihrem Leben normalerweise zwischen fünf und zehn Fohlen auf die Welt. Mittels Embryotransfers kann die Nutzungsdauer von Zuchtstuten ausgedehnt werden und es ist theoretisch möglich, mehrere Fohlen während einer Decksaison zu produzieren. Wer jetzt schon Horrorvorstellungen von Fohlen in Massenproduktion hat, kann beruhigt sein, denn im Gegensatz zu Kuh oder Schwein kann beim Pferd nicht hormonell in den Fruchtbarkeitszyklus eingegriffen werden. Die so genannte Superovulation, bei der durch Hormongabe mehrere Eizellen gleichzeitig reifen, klappt beim Pferd bisher nicht. Auch das „Züchten im Reagenzglas“ ist bei Pferden nicht erfolgreich. Daher gibt es keine Massenproduktion von Retortenfohlen in der Petrischale, sondern es entsteht stets nur ein Fohlen nach dem anderen nach einer Befruchtung im Mutterleib.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Gesunde Zellen auf der Bank

Neben der Reproduktionsmedizin haben auch in anderen Bereichen der Veterinärmedizin in den letzten Jahren für den Züchter interessante Entwicklungen stattgefunden, z. B. die Stammzellentherapie. Relativ neu ist das Angebot, bereits bei der Geburt Blut aus der Nabelschnur zu entnehmen und die gewonnen Stammzellen einzufrieren. So kann später, wenn wirklich eine Verletzung auftritt, auf die bereits eingelagerten Stammzellen zurückgegriffen werden.

Abseits der oft politisch geführten Debatte um Gentechnik hat sich die Stammzellentherapie vor allem in der Humanmedizin in den letzten Jahren etabliert. Dabei werden verschiedene Arten, Stammzellen zu gewinnen, unterschieden: Die umstrittenste ist die Gewinnung aus Embryonen. Eine ethisch unbedenkliche Alternative, die auch in der Behandlung von Pferden seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt wird, sind Erwachsenen-Stammzellen, z. B. aus Knochenmark. Hierzu wird dem Patienten aus eigenem Knochenmark, zum Beispiel aus dem Brustbein, Gewebe entnommen. Das Problem ist aber: Je älter der Patient ist, umso weniger Stammzellen sind in seinem Knochenmark zu finden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“3″ ]

Daher hat sich in der Humanmedizin die Gewinnung von Stammzellen aus Nabelschnurblut durchgesetzt. Dies ist ethisch unbedenklich und relativ einfach durchzuführen. Hierzu wird aus der Nabelschnur Blut entnommen und in speziellen Blutbanken, ähnlich den Blutspendezentralen, aufbereitet und tiefgefroren gelagert. Seit kurzem gibt es diesen Service auch für Pferde. Es können also eigene Stammzellen des Fohlens vorbeugend aufbewahrt werden, damit sie bei einer irgendwann auftretenden Verletzung oder Erkrankung zur Verfügung stehen.

Vielleicht wird sich diese Art der Vorbeugung durchsetzten, wie es vor Jahrzehnten die Schutzimpfung vorgemacht hat, und man legt in Zukunft beim Pferdekauf auch auf vorsorglich eingelagerte Stammzellen Wert.

Züchtertüv

Auch beim Verkauf von Sportpferden, insbesondere bei der Vermarktung über Auktionen, greifen Züchter immer häufiger auf medizinische Dienstleistungen zurück. Denn gerade für Züchter ist die Dokumentation des Gesundheitszustandes beim Verkauf eines Pferdes wichtig, da die Verkaufsuntersuchung juristische Sicherheit gibt. Außerdem gibt der Tierarzt dem Züchter beim so genannten „Züchtertüv“ wertvolle Hinweise zur späteren Verwendung des Pferdes im Sport.

Insgesamt ist der Tierarzt in der Pferdezucht nicht mehr alleine zum Kurieren von Krankheiten gefragt, vielmehr hat sich ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um Aufzucht und Vermarktung entwickelt, um gesunde und erfolgreiche Pferde in den Sport zu bringen.[/ihc-hide-content]

© Ausgewählte Hengste Deutschlands 2010/11, Guido Krisam[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]