Trächtigkeitsdiagnostik – Was muss beachtet werden?

Eine erfolgreiche Besamungsmethode stellt für den Züchter lediglich ein Etappenziel dar. In den darauffolgenden 322 bis 387 Tagen Gravidität (Lateinisch „gravitas“ = Schwere, bedeutet Trächtigkeit) sind regelmäßige Untersuchungen von Stute und Fetus unerlässlich. Nur so lassen sich Veränderungen am Fetus und Gesundheitszustand der Stute rechtzeitig festzustellen.

Beurteilung der Trächtigkeit

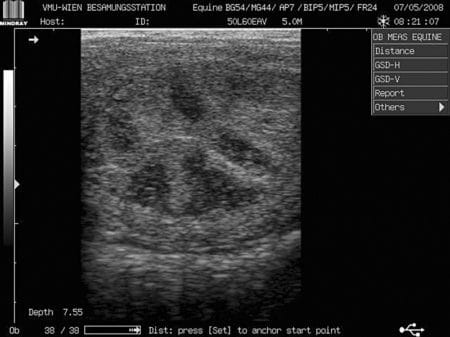

- Untersuchung zwischen Tag 14 und 18 nach dem Eisprung: Die klinische Trächtigkeitsdiagnostik erfolgt direkt, das heißt mit Hilfe einer transrektalen Ultraschalluntersuchung. Diese kann im Stall oder in der Klinik stattfinden. Sofern kein Untersuchungsstand, in dem die Stute von einem Brustgurt fixiert untergebracht ist, zur Verfügung steht, gibt es alternative Maßnahmen (z. B. Aufheben eines Vorderhufes, Sedierung bei nervösen Tieren, etc.), die eine gefahrlose Untersuchung ermöglichen. Während der Untersuchung wird ein linearer 5- oder 7,5-MHz-Rektalschallkopf eingesetzt. In diesem frühen Zustand der Trächtigkeit untersucht der Tierarzt die gesamte Gebärmutter (Uterus) vom inneren Muttermund bis zu den Hornspitzen und Eierstöcken mindestens zweimal. Die Trächtigkeitsuntersuchung sollte nicht zu früh erfolgen. Bereits ab dem zehnten Tag ist die Frucht ultrasonographisch darstellbar, bis Tag 18 kommt es aber immer noch zu Trächtigkeitsverlusten. Die Ultraschalluntersuchung schadet der Trächtigkeit aber nicht und führt selbst nicht zu Fruchtverlusten. Etwa bis Tag 15 ist die Frucht in der Gebärmutter beweglich und kann sich daher an jeder Stelle des Uterus befinden, ab Tag 16 ist sie an der Basis eines Uterushornes fixiert. Die transrektale ultrasonographische Diagnostik liefert ab dem 14. Tag mit 97 Prozent sehr zuverlässige Ergebnisse. Auch die Qualität der Fruchtanlage lässt sich ultrasonographisch beurteilen. Hier spielt das Wachstum und ab dem 22. Tag die Darstellung der Herzaktion eine wichtige Rolle. Dabei kann festgestellt werden, ob die Herzfrequenz des Embryos vorhanden ist. Falls nicht, muss der Tierarzt nach einer Wartezeit von 24 Stunden einen Abbruch der Trächtigkeit einleiten. Die Ovarien der Stute gehören auch zu den zu untersuchenden Organen, da diese einen oder mehrere Gelbkörper bilden können, was wiederum eine Zwillingsträchtigkeit anzeigen könnte.

- Untersuchung je nach Vorgeschichte der Stute ab Tag 24 und 27: Ab diesen Zeitpunkt sind Fruchtwasser, Embryo und dessen Herzaktionen sichtbar.

- Untersuchung zwischen dem 30. und 40. Tag Nun kann der Tierarzt eine Trächtigkeit bestätigen. Der 33. Tag ist der letztmögliche Termin, eine Zwillingsträchtigkeit relativ risikofrei, das heißt ohne den Zyklus zu stören (Azyklie), abzubrechen. Nach dem 40. Tag der Frühgravidität sind bis Ende des fünften Monats zunächst keine weiteren ultrasonographischen Trächtigkeitsuntersuchungen erforderlich. Erst ab dem sechsten Monat sollte eine weitere rektale und ultrasonographische Untersuchung auf dem Programm stehen. Bei Stuten mit bekannter Neigung zu Aborten sind auch wiederholte Untersuchungen zu empfehlen. Anzeichen für eine gestörte Gravidität sind eine verdickte Uteruswand, die sich teigig anfühlt, und wenig Fruchtwasser. Um Fetus und Plazenta deutlicher zu sehen, eignet sich die sogenannte transabdominale Ultrasonographie. Dies ist eine Untersuchung mit Ultraschall durch die Bauchdecke der Mutter hindurch. Hierfür reicht es, das Fell gut mit Alkohol zu befeuchten und auf den Ultraschallkopf ausreichend Gel aufzutragen. Der Tierarzt benutzt für diese Untersuchung im Zeitraum vom 80. bis 160. Trächtigkeitstag ein anderes Ultraschallgerät, nämlich das Real-Time B-Mode Gerät mit 5 MHz-Schallkopf, und für Stadien darüber hinaus einen 3,5-MHz-Schallkopf. Um die Uteruswand und Plazenta darstellen zu können, sind höhere Ultraschallfrequenzen erforderlich. Um die Herzaktionen des Fetus zu messen, reichen hingegen niedrigere Frequenzen von 2,5 MHz.

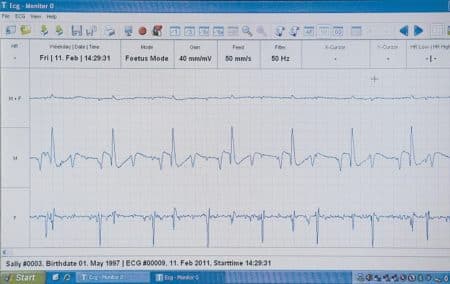

- Beurteilung des fetalen Wohlbefindens

■ Atembewegungen des Fetus: Diese sind im Bereich des Zwerchfells sichtbar und sollten mindesten 20 Sekunden anhalten.

■ Bewegungen des Embryos: Strecken von Körpergliedmaßen, diskrete Bewegungen

sind noch möglich. © Aurich

■ Herzfrequenz: Am Anfang der Trächtigkeit sind Herzaktionen von 130 Schlägen/Minute messbar, am Ende der Trächtigkeit 60 bis 90 Schläge/Minute. Periodisch kann sich der Herzschlag beschleunigen. In Kombination mit Bewegungen des Embryos ist dies positiv.

■ Fruchthüllen- und -wässeruntersuchung: Hierfür misst der Tierarzt die Gesamtdicke von Uterus und Plazenta (CTUP= combined thickness of uterus and placenta). Diese sollte zwischen dem 300. und 333. Trächtigkeitstag die Dicke von 12 Millimetern nicht überschreiten. Bei der Fruchtwasseruntersuchung ist die Klarheit des Fruchtwassers relevant. Bei einer gesunden Trächtigkeit verhält sich der Ausschlag echoarm, d. h. das Fruchtwasser ist weitgehend partikelfrei. Auch die Fruchtwassermenge spielt bei der Untersuchung eine wichtige Rolle.

© Dieser Auszug basiert auf einem Beitrag von Nadia Wattad, der im Sammelwerk „Ausgewählte Hengste Deutschlands 2012/13“ erschienen ist.