Per Gentest kann man nicht nur Erbkrankheiten erkennen, sondern sogar die Farbe seines zukünftigen Fohlens auswählen. Auch das Geschlecht kann der Züchter bestimmen und theoretisch braucht die Stute den Nachwuchs nicht einmal mehr auszutragen. Was heute in der Tierzucht alles möglich ist und was viele schon wieder unmöglich finden.

Sexed semen

Ein Sortiersystem für Spermien ermöglicht es, das Geschlecht des Nachwuchses selbst zu bestimmen. Bislang wurden auf diese Art zumeist weibliche Nutztiere erzeugt. In Zukunft dürften sich die Techniken zur Gewinnung von „sexed semen“ aber noch deutlich verbessern und somit auch für die Pferdezucht interessant werden. Dabei werden die Spermazellen eines Ejakulats mit Fluoreszenzfarbstoff gefärbt, der sich an die DNA anlegt. Da das weibliche Geschlechtschromosom X rund zwei Drittel größer ist als das männliche Y, können die Spermien in einem sogenannten Hochgeschwindigkeitsflowzytometer mit angekoppelter Sortiervorrichtung erfasst und nach einer Laserbestrahlung in zwei Gruppen geteilt werden. Das gewünschte Sperma hat einen Reinheitsgrad von 90 Prozent und kann anschließend ganz normal weiterverarbeitet, abgefüllt und eingefroren werden. Das Problem: Pro Stunde schafft das Sortiersystem „nur“ 15 Millionen gesexte Samenzellen – viele gehen durch mechanische und chemische Schädigungen während des Prozesses verloren. Die Produktionskosten sind aufgrund der aufwendigen Technologie sehr hoch. Um das Preis-Leistungs-Verhältnis im Rahmen zu halten, werden die einzelnen Samendosen deshalb siebenmal stärker verdünnt als normal. Gesextes Sperma sollte also immer gezielt bei jungen, fruchtbaren Tieren nahe der Ovulation eingesetzt werden. Zur künftigen Nutzung der Methode sagt Prof. Detlef Rath vom Institut für Nutztiergenetik des Friedrich-Löffler-Instituts: „Aufgrund der aktuellen Patentlage kann die kommerzielle Nutzung der Sortiertechnik für Hengstsperma nur durch die texanische Firma Sexing Technologies erfolgen. Für die Besamung mit gesextem Hengstsperma sind die Anforderungen an die Sortiertechnik weitaus höher als z. B. für Bullensperma, weil etwa 15- bis 20-mal mehr Spermien für die tiefuterine Besamung von Stuten benötigt werden. Da jede Samenzelle individuell identifiziert und sortiert werden muss, ist der zeitliche Aufwand für die Erstellung einer Besamungsportion erheblich. Methoden, die eine quantitative Bewertung des Fluoreszenzsignals der DNA ersetzen und damit eine effiziente Sortiergeschwindigkeit zulassen, werden zurzeit forschungsmäßig bearbeitet. Damit wird gesextes Sperma mittelfristig auch für Hengsthalter ein interessantes Werkzeug bei der gezielten Anpaarung werden.“ Im Landgestüt Celle hat man bereits mit der Methode experimentiert und einige Fohlen produziert. „Durch den enormen Aufwand der Herstellung und die damit verbundenen hohen Kosten ist es für uns aber derzeit keine praktikable Option. Der Kosten-Nutzen-Faktor ist unverhältnismäßig, sodass wir diesen Service unseren Kunden leider nicht anbieten können“, sagt die Tierärztin Dr. Gunilla Martinsson.

Sperma-Kapseln

Weil der genaue Zeitpunkt für eine erfolgreiche Besamung so schwer bestimmbar ist, liegt die Erfolgsquote bei künstlicher Befruchtung von Stuten nur bei circa 65 Prozent. Forscher am Department für Biosysteme der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich haben deshalb eine neuartige Form der intrauterinen Insemination entwickelt, die pünktlich zum Eisprung zuschlägt: lebende Spermien aus der Cellulose-Kapsel. Einige Hundert dieser winzigen Kapseln werden dem Muttertier kurz vor dem Eisprung in den Uterus eingepflanzt. Darin bleiben die Spermien mindestens drei Tage lang frisch und beweglich. Im Moment des Eisprungs steigt der Spiegel des Luteinisierenden Hormons (LH) im Blut rasch an und sinkt danach genauso schnell wieder ab. Auf diesen abrupten Hormonanstieg reagiert die Kapsel, denn in ihrem Inneren befinden sich Zellen mit LH-empfindlichen Sensoren. Dockt das LH an diese an, so bildet sich das Enzym Cellulase, das die Cellulose-Kapsel von innen her au öst. Die Samenzellen kommen frei und können zur befruchtungsfähigen Eizelle schwimmen. Auf diese Weise vergrößert sich die Erfolgsrate bei der künstlichen Besamung. Das Produkt wurde ursprünglich für Rinder entwickelt, prinzipiell funktioniert es aber bei allen Säugetieren. Im Pferdebereich sind noch weitere Forschungsaktivitäten vonnöten, um das Verfahren erfolgreich anzuwenden, insbesondere weil der Verlauf der Rosse differenzierter ist als die Brunst des Rindes. Der Erfinder Professor Martin Fussenegger kann sich sogar vorstellen, dass die Befruchtungskapsel nach einigen Anpassungen in der menschlichen Reproduktionsmedizin eingesetzt wird: „Das könnte Menschen entlasten, die unter starkem psychischem Druck stehen, wenn es mit dem Kinderkriegen auf natürlichem Weg nicht klappt“, so der Bioingenieur. Zum zukünftigen Einsatz der Technologie schreibt das Züchter-Fachmagazin Pferde Zucht & Haltung: „In der Konsequenz verliert mit diesem Verfahren die bisherige, stark zeitpunktbezogene Befruchtung ihre hohe Relevanz für den Zuchterfolg und die Kapsel-Technologie könnte mit ihrem starken Fokus auf den Zeitraum zu einer Erleichterung im Züchteralltag führen. Dies wäre gerade auch für im Sport hoch erfolgreiche Zuchthengste von Vorteil, deren Einsatz in der Zucht aufgrund des aufwendigen Trainings- und Turniereinsatzes bei den konventionellen Verfahren nur begrenzt möglich ist.“

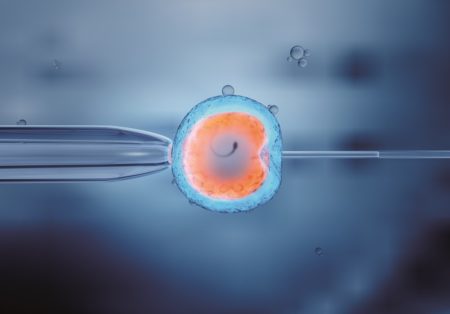

Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI)

wie ICSI wird nur noch ein einziges

Spermium benötigt, um eine Eizelle

zu befruchten. Sie muss nicht einmal

bewegungsfähig sein.

© Man at Mouse/Fotolia.com

Bei dieser Art von künstlicher Befruchtung wird das Spermium direkt in das Zytoplasma der Eizelle gespritzt. Dadurch werden sehr gute Befruchtungsergebnisse mit Tiefkühlsperma erzielt, auch dann, wenn es sich bei dem Gefriersamen um mindere Qualität handelt. Ein einziges lebendes Spermium mit intakter DNA reicht dafür aus – es muss nicht einmal mehr bewegungsfähig sein. Die Firma Equine Reproduction Innovations aus Wellington im US-Bundesstaat Colorado bietet in ihrem „Legends“-Programm gezielt ICSI mit Sperma von verstorbenen Araberhengsten an. So wird das wenige noch vorhandene Erbmaterial dieser Hengste optimal ausgenutzt, da nur eine Spermazelle verwendet wird. Darüber hinaus wendet sich das Unternehmen an Stutenbesitzer, deren Tiere trotz gängiger Besamungsmethoden nicht trächtig geworden sind. In Zukunft sollen noch weitere verstorbene Hengste anderer Rassen aufgenommen werden.

Embryotransfer

Als 9-Jährige zehnfache Mutter und

Dressurstar – Weihegold OLD. © Stefan Lafrentz

Mit dieser Technik werden Embryonen in eine fremde Empfängerstute eingebracht. Der Embryotransfer ermöglicht daher die Zucht mit Stuten, die aus Altersgründen oder verletzungsbedingt nicht in der Lage sind, ein Fohlen auszutragen. Außerdem ergibt sich daraus die Möglichkeit, aus einer Stute mit überdurchschnittlichem Zuchtwert mehrere Fohlen zu ziehen als auf konventionellem Weg. Ein Beispiel hierfür ist die Oldenburger Landeschampionesse Weihegold OLD. Die 9-jährige Don Schufro/Sandro Hit-Tochter war schon als 9-jährige via Embryotransfer zehnfache Mutter und konnte dabei weiterhin im großen Dressursport eingesetzt werden. Bei der Empfängerstute muss es sich nur um eine gesunde Stute handeln, die regelmäßig normal rosst. Der Embryotransfer erfolgt in mehreren Schritten: 1. Zyklussynchronisation von Spender- und Empfängerstute bei Direktübertragung (stattdessen kann auch eine künstliche Befruchtung im Reagenzglas vorausgehen). 2. Bedeckung der Spenderstute, Embryogewinnung durch Gebärmutterspülung. 3. Aufsuchen, Beurteilen, Waschen und Abfüllen des Embryos. 4. Übertragen des Embryos in eine Empfängerstute. Findet kein Direkttransfer statt, so kann der Embryo vorübergehend auch in Stickstoff eingefroren werden. Viele speziell dafür ausgestattete Tierkliniken in Deutschland bieten mittlerweile Embryotransfer an. Die Kosten liegen bei 2.500 Euro bis 3.500 Euro, inklusive Trägerstutenmiete. Extra kommen die Decktaxe und das Futtergeld für die Trägerstute ab dem vertraglich abgestimmten Zeitpunkt dazu. Die Embryogewinnung gelingt jedoch nur in 50 Prozent der Fälle. Nach erfolgtem Transfer liegt die Trächtigkeitsrate aber immerhin zwischen 70 und 80 Prozent. Insgesamt ist diese Methode in Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet. Laut FN-Jahresbericht wurden 2013 nur 394 Fohlen über Embryotransfer gezeugt. Dem gegenüber stehen rund 25.000 Bedeckungen über Frischsperma, 2.300 über Natursprung und 1.100 über Tiefgefriersperma. Eine Untersuchung der Veterinärmedizinischen Universität in Wien hat ergeben, dass 73 Prozent der Züchter in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Methode ablehnen – aufgrund des hohen Aufwands und weil die Kosten nicht hundertprozentig kalkulierbar sind.

© Dieser Auszug basiert auf einem Beitrag von Regina Käsmayr, der im Sammelwerk „Ausgewählte Hengste Deutschlands 2016/17“ erschienen ist.