Belantis, Quaterback, Poesie I und Poetin I – diese Namen sind Markenzeichen des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts Neustadt (Dosse). Das „Sanssouci der Pferde“, gegründet vor über 225 Jahren zu preußischen Glanzzeiten, steht in der strukturschwachen Region für Tradition und Wirtschaftskraft. Seine Geschichte ist allerdings von Höhen und Tiefen geprägt.

Während Stuten mit ihren Fohlen das frische Grün genießen, lassen übermütige Jungpferde auf einem Paddock vor dem Landstallmeisterhaus beim Toben und Kräftemessen Sandwolken entstehen. Eifrige Gymnasiasten genießen neben den Auszubildenden des Gestüts beim Putzen und Reiten die Abwechslung vom Theorie geprägten Schulalltag. Ob sich die Schüler der geschichtlichen Bedeutung ihrer Umgebung bewusst sind? Es ist die räumliche und geschichtliche Nähe zum preußischen Königshaus, der die Neustädter Gestüte den Beinamen „Sanssouci“ verdanken. Wer an den weiß verputzten, klassizistisch streng gegliederten historischen Gebäuden vorbeigeht, die schattenspendenden Alleen und wie mit dem Lineal gezogenen Wege bewundert, ahnt meist nicht, dass das Haupt- und Landgestüt nordwestlich von Berlin unter strikten wirtschaftlichen Gesichtspunkten am Reißbrett entstand.

„Zum Besten des Landes“

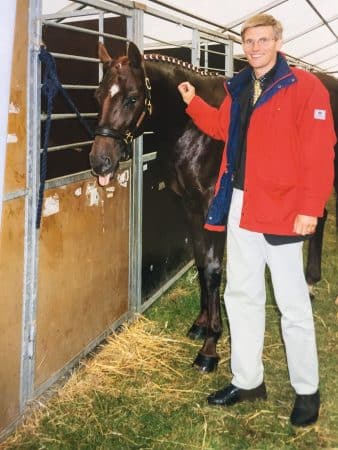

© Lafrentz

Wie so oft zu jener Zeit war die Motivation für die Errichtung des Gestüts durch den preußischen Staat wirtschaftlich militärischer Natur. Friedrich II. (1740 bis 1786) fand noch den Ankauf von Pferden für Militär und Hof aus dem Ausland vorteilhafter. Als nach dessen Tod Friedrich Wilhelm II. (1744 bis 1797) die Regentschaft übernahm, wurde das preußische Gestütswesen reformiert, um unabhängig von Importen zu sein. Das führte im März 1788 zur Gründung der Zuchtanlage „Friedrich Wilhelm“ auf dem Gelände eines alten Maultiergestüts. „Zum Besten des Landes“, so steht es in alten Dokumenten geschrieben. Die Baupläne des sächsischen Baumeisters Ephraim Wolfgang Glasewaldt sahen sparsam schlichte und trotzdem würdevolle Gebäude vor. Die gesamte von Graf Carl Heinrich von Lindenau verwirklichte Anlage zeugt von Symmetrie, Ordnung und Ästhetik gleichermaßen. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Natur einige Teile zurückerobert, so entstand ein reizvoller Gegensatz. Die historischen Anlagen im heutigen Hauptgestüt und dem einen Kilometer entfernten Kurmärkischen Landgestüt Lindenau Hof sind jeweils in sich abgeschlossene Anlagen und über eine ehrwürdige Allee miteinander verbunden. Die gesamte Fläche umfasst etwa 420 Hektar und steht unter Denkmalschutz. Große Teile der alten Gebäude wurden renoviert und Stalleinrichtungen modernisiert. Die Stallungen mit den großzügigen Weide und Auslaufflächen wurden allerdings schon in der Gründungsphase so angelegt, dass sie heute noch den modernen Anforderungen an einen Pferdestall entsprechen, gerade in Hinblick auf den Tierschutz. Eine Gruppenhaltung der Stuten und Jungpferde war seit jeher im Gestüt üblich, die historischen Anlagen wurden über die Jahre immer wieder nach den Bedürfnissen und dem Fortschritt der Technik ergänzt. Moderne Details wie Führanlagen oder eine EU-Besamungsstation sind mittlerweile aus dem Gestütsalltag nicht mehr wegzudenken.

Neue Konzepte

Insbesondere zu den Hengstparaden und internationalen Turnieren sind die Neustädter Gestüte ein magnetischer Anziehungspunkt für Reiter, Züchter und Pferdefreunde. Jährlich kommen über 45.000 Menschen. Doch das war nicht immer so. Nach der Wende mussten sich die Gestüte den marktwirtschaftlichen Bedingungen stellen. Durch die Zusammenführung zweier Verwaltungsbereiche des Haupt- und des Landgestütes ergaben sich einschneidende strukturelle Veränderungen, Personal und Pferdebestand wurden daraufhin reduziert. Stattdessen wurden neue „historische Kernaufgaben“ eingerichtet, zum Beispiel der Landwirtschaftsbereich zur Eigenversorgung der Pferdebestände. Mit einer 2001 gegründeten öffentlichrechtlichen Stiftung, erfolgte eine strategische Ausrichtung auf ein modernes hippologisches Kompetenz und Dienstleistungszentrum, das einen festen Platz im touristischen Angebot der Region besitzen sollte. Und der Plan ging auf. Durchdachte Tourismus und Sportkonzepte, darunter eine Reit und Fahrschule für Reiter aus der Region und ganz Deutschland, locken Besucher, wovon nicht nur Gastronomie und Hotels rundherum profitieren. Führungen und Kremserfahrten werden angeboten, ein Gestüts und ein Kutschenmuseum präsentieren historische Werte und bieten einen Ausflug in die Vergangenheit. Wer umgeben vom Hauch der Geschichte seine Hochzeit feiern oder sich auf geschäftliche Meetings konzentrieren möchte, kann hier entsprechende Räumlichkeiten mieten. In historischen Kavaliershäusern können nicht nur Reit und Fahrschüler, die Lehrgänge besuchen, untergebracht werden. Sie werden ebenso gern von Gästen genutzt, die ihren Urlaub mit Pferden in der Region OstprignizRuppin verbringen wollen. Oder die den 2005 verwirklichten Gestütswanderweg zwischen den Gestüten Neustadt und Redefin erkunden möchten, der über 160 Kilometer durch abwechslungsreiche Kultur und Naturlandschaften führt. Nicht nur als Arbeitgeber für 64 Mitarbeiter spielen die Gestüte eine wichtige wirtschaftliche Rolle in der strukturschwachen Region, sondern auch als Ausbildungsbetrieb. 15 bis 20 junge Menschen bereiten sich jährlich auf ihre Prüfungen zum Pferdewirt mit Fachrichtung Zucht oder klassische Reitausbildung vor. Nachwuchssorgen kennt man in Neustadt (Dosse) nicht. Aufgrund der bundesweiten Bekanntschaft und dem Renommee des Gestüts durch züchterische und sportliche Erfolge, gibt es jedes Jahr eine Vielzahl von Bewerbungen, sodass die potenziellen Auszubildenden aus einem großen Pool an Bewerbern ausgewählt werden können. Nicht nur die gestütseigenen Auszubildenden kümmern sich um die wertvollen Vierbeiner. Wenn „Reitsport“ auf dem Stundenplan der Prinz vom Homburg Schule steht, greifen Schüler zu Striegeln und Hufkratzern, Sätteln und Trensen. In dem deutschlandweit bislang einzigartigen Projekt „Reiten in der Schule“ können die 7. bis 10. Klassen der Schule neben Physik und Englisch auch alles Wesentliche über den Reitsport lernen. Die gymnasiale Oberstufe bietet sogar ein Prüfungsfach im Abitur an. 120 Schüler aus ganz Deutschland sind Teil dieses Projektes, das in Kooperation mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) angeboten wird. Ein Erfolgsmodell, denn auf diese Weise konnte nicht nur der Schulstandort Neustadt überhaupt erhalten bleiben. Der Umgang mit dem unvoreingenommenen Wesen Pferd wirkt sich positiv auf die übrigen Unterrichtsleistungen der Schüler aus, wie Lehrer begeistert bemerken. Eine weitere zukunftsweisende Kooperation ging das in Neustadt 2007 gegründete Graf Lehndorff Institut (GLI) mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien ein. Benannt nach dem preußischen Oberlandstallmeister Georg Graf von Lehndorff (1833 bis 1914) zählt das GLI zu den wenigen wissenschaftlichen europäischen Organisationen, die für ihre Studien auf gesunde Pferde aus der Stutenherde eines Gestüts zurückgreifen können. Teams aus Tiermedizin, Agrarwirtschaft und Biologie arbeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ein wesentlicher Bereich beschäftigt sich mit allen Fragen und Dienstleistungen rund um Besamungen, Embryotransfer, Tiefgefriersamenproduktion für Züchter, die in Reproduktionsfragen kompetente Beratungen im GLI finden. Wissenschaftler aus dem In- und Ausland zieht es nach Neustadt. Dabei wurden die europäischen Grenzen längst gesprengt, Hippologen aus Amerika oder dem Mittleren Osten forschten bereits am GLI.

Lebendige Kultur

Den Vergleich mit dem weltberühmten Sanssouci in Potsdam braucht Neustadt (Dosse) nicht zu scheuen. Es führt zwar nicht den prestigeträchtigen Titel UNESCO Weltkulturerbe wie Sanssouci, ist allerdings eine der größten Denkmalanlagen in Brandenburg, deutlich umfangreicher als Schloss und Park in der Landeshauptstadt. Ob das Landstallmeisterhaus aus dem Jahr 1788, in dem sich die Gestütsverwaltung sowie das Gestütsmuseum und der Pferdezuchtverband Brandenburg Anhalt befinden, oder der Innenhof, umgeben von Stallungen für Reitpferde und Zuchtstuten, alles hier zeugt von großer Historie. Dazu gehört auch die Bronzestatue des Schimmelhengstes Kolibri, in den 1980erJahren das bekannteste Aushängeschild der Neustädter Zucht und Vater von über 2.000 Nachkommen – darunter zahlreiche hervorragende Springpferde. Die Statue des Kobold I Sohns Kolibri steht für Generationen von großartigen Pferden, die in Neustadt zum Einsatz kamen oder das Licht der Welt erblickten. Aktuell sorgen 41 Hengste dafür, dass die Geschichte des Gestüts fortgeschrieben wird, vom Haflinger Amore Mio von Atlantic über den Englischen Vollblüter Appleby xx on Mamool xx bis hin zum Deutschen Sportpferd Vulkato, ein Vulkano Sohn. Haflinger, Voll und Kaltblüter sind die Ausnahmen, den weitaus größten Teil der Hengstkollektion repräsentieren die Deutschen Sportpferde. Sie alle sind Elemente der lebendigen Kultur des Haupt- und Landgestüts und stehen für die wichtigste landeshoheitliche Aufgabe: die Bereitstellung qualitativ hochwertiger und leistungsgeprüfter Hengste und Stuten. Daran hat sich in 225 Jahren nichts geändert. Bei der Gründung im 18. Jahrhundert waren die Verbesserung des züchterischen Niveaus der preußischen Pferdezucht und damit die Absicherung des Militärbedarfes aus eigenem Bestand erklärtes Ziel. Das züchterische Konzept wurde im Laufe der Jahrhunderte aufgrund der veränderten Nachfrage des Öfteren neu definiert. In den ersten einhundert Jahren, kamen in der preußischen Zucht vor allem arabische und englische Vollblüter zum Einsatz, neben Zuchttieren aus Trakehnen, Zweibrücken und Frankreich. Größe, Leistungsfähigkeit und Schönheit waren gefragt. Der Einfluss eines hoch im Blut stehenden Reitpferds für die Kavallerie und Rennbahn stieß jedoch um 1857 nicht überall auf Zustimmung. Die Wirtschaft brauchte starke Arbeits und Lastpferde. Die angestrebte züchterische Neuausrichtung erzielte nicht schnell genug die gewünschten Erfolge, die Kritik wollte nicht verstummen. Daher fasste das Abgeordnetenhaus 1876 einen Auflösungsbeschluss und der wertvolle Pferdebestand wurde auf die Hauptgestüte Graditz und Beberbeck verteilt. Obwohl ihre Beanstandungen zur Schließung des Gestüts geführt hatten, bedauerten die Brandenburger Pferdezüchter den Entschluss. Es dauerte keine zwanzig Jahre, bis zahlreiche Anträge aus den Reihen der Züchter zur Wiedereinrichtung des Zuchtbetriebs führten. Siegfried Graf von Lehndorff (1869 bis 1956) wurde 1895 mit dem Neuaufbau der Wirtschaftspferdezucht betraut. Außerdem wünschte Kaiser Wilhelm II. ein leichtes Husarenpferd für seine Kavallerie. Bald stand Neustadt (Dosse) sowohl für ein bodenständiges starkes Warmblutpferd als auch für ein edelblütiges Kavalleriepferd. Zum Einsatz kamen neben Trakehnerhengsten auch Pferde aus Dänemark, Oldenburg oder dem hannoverschen Zuchtgebiet.

© Dieser Auszug basiert auf einem Beitrag von Susanne Bösche, der im Sammelwerk „Ausgewählte Hengste Deutschlands 2018/19“ erschienen ist.