Araberzucht aus Tradition

Ein ganz besonderes Steckenpferd von König Wilhelm I. von Württemberg war die Zucht original arabischer Pferde, der er sich auf seinem Hofgestüt in Weil mit voller Leidenschaft widmete. Diese Zucht hat bis heute im Haupt- und Landgestüt Marbach Fortbestand. Wilhelm I. war dabei nicht nur an der Veredelung der eigenen württembergischen Rasse gelegen; vielmehr war es sein Ziel, Vollblutaraber mit all ihrem Adel und Ausdruck, ihrer Schönheit, Ausdauer und Härte auf europäischem Boden reinrassig zu züchten. Den Aufbau des Gestüts betrieb Wilhelm I. mit großem Geschick und Aufwand. Geeignete Zuchttiere waren praktisch nur im Orient zu erwerben und große Strapazen für Mensch und Tier mussten ausgehalten werden, um die besten Pferde in der Wüste zu finden und in die Heimat zu transportieren. Bei Gestütsgründung 1817 soll zwischen orientalischen und persischen Pferden nur eine original arabische Stute in Weil gestanden haben – dies war Murana I, deren Stutenstamm noch heute in der Marbacher Araberherde vertreten ist.

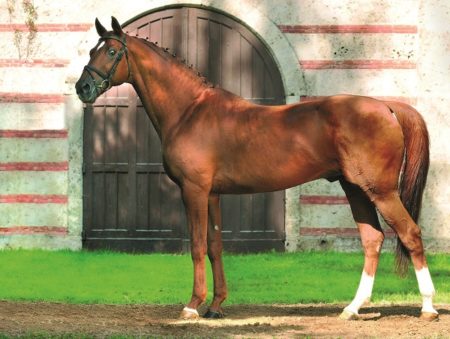

Araberhengst Bairactar – Der Spitzenvererber

Ganz maßgeblichen Anteil am Zuchtfortschritt hatte der original arabische Hengst Bairactar, der 1817 als 4-Jähriger nach Weil kam und DER Stammvater der Weiler Araberzucht werden sollte. In der Literatur wird er bezeichnet als „einer der besten Hengste, die je aus dem Orient nach Europa kamen“. Bairactar diente König Wilhelm I. gar als Leibreitpferd – eine besondere Auszeichnung. Seine wahre Klasse zeigte er jedoch in der Zucht. Bis 1838 war Bairactar 21 Jahre lang als Hauptbeschäler in Weil aufgestellt. Kaum ein schlechtes Pferd habe er gezeugt und allesamt Zierden der königlichen Stallungen, gab der damalige Stallmeister von Hügel zu Protokoll. Sein mit Abstand bedeutendster Sohn war Amurath I aus dem Jahrgang 1829, der von Professor Rueff, einem Pferdekenner dieser Zeit, bewundernd beschrieben wurde: „Dieses Pferd ist wohl einer der vollkommensten Araber, nie habe ich ein besser gebautes und edleres Originalthier gesehen.“ Auch Amurath I wurde die Ehre zuteil, als Leibreitpferd Wilhelms I. zu dienen, bevor er in Weil als Zuchthengst aufgestellt wurde und wiederum beeindruckende Nachkommen zeugte. Der relativ kleine Zuchtstamm der Weiler Araber brachte durch Auslese sowie die Anpaarung von verwandten Pferden einen homogenen Arabertyp von Qualität und Wiedererkennungswert hervor, der den weltbekannten Ruf der Weil-Marbacher Araber noch heute begründet. Neben der Festigung der besten Rasseanlagen muss jedoch auch erwähnt werden, dass die Inzucht schlechte Erbanlagen genauso erbarmungslos offenbarte – so kamen Mitte des 19. Jahrhunderts einige nicht lebensfähige Fohlen mit einem Defekt der Haut zur Welt, der, wie sich später herausstellte (die Mendelschen Regeln der Vererbungslehre wurden erst 1866 publiziert), als autosomal-rezessiver Erbgang auf Bairactar zurückzuführen war.

Das Erbe von Wilhelm I.

Als Wilhelm I. im Jahr 1864 starb, lief seiner Araberzucht der Ruf als die beste auf dem europäischen Kontinent voraus; und doch ist es nur seinem Testament zu verdanken, dass sie nicht vollends unterging. Wilhelm I. hatte mit seinem letzten Willen verfügt, dass seine Zucht niemals aufgelöst werden dürfe und ein Mindestbestand an Stuten in Weil bleiben müsse. Dieser Stutenstamm sicherte schließlich auch die Zuchtgrundlage über längere Zeit, in der kaum geeignete Beschäler zur Verfügung standen, bis Fürstin Pauline zu Wied das Gestüt übernahm und die Zucht wieder beleben konnte. Anfang der 1930er Jahre war die Fürstin jedoch aus wirtschaftlichen Gründen zur Aufgabe gezwungen. Sie übergab das Geschick der Herde an das Land Württemberg. Die Vollblutaraber-Zucht wurde daraufhin 1932 nach Marbach verlegt, wo sie noch heute eine besondere Kostbarkeit ist und in einem eigenen Zuchtbuch geführt wird. Während das alte Blut um Bairactar und Murana I, deren Familien die weltweit ältesten und ununterbrochen nachweisbaren Linien der Araberzucht sind, in großem Traditionsbewusstsein fortgeführt wird, war gleichzeitig Frischblutzufuhr für eine gesunde Entwicklung der Zucht unumgänglich.

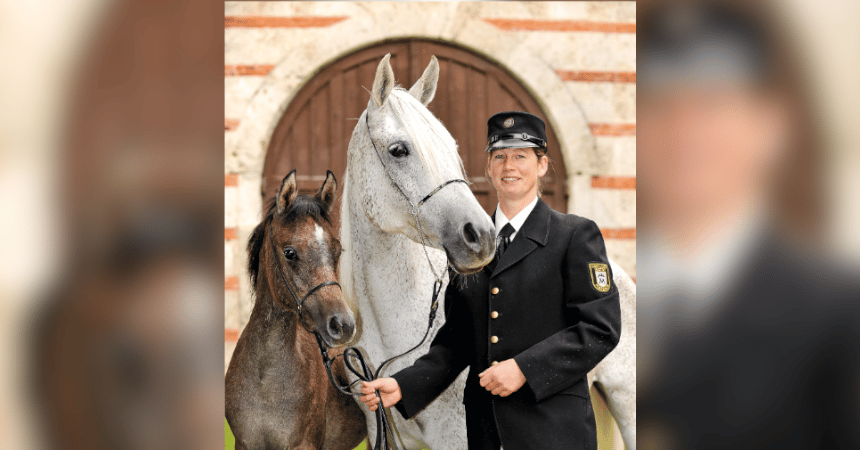

Insbesondere zwei ägyptische Hengste prägten im 20. Jahrhundert die Marbacher Araberzucht: Der silberweiße Hengst Hadban Enzahi wurde 1955 im ägyptischen Staatsgestüt El Zahraa erworben und in Marbach stolze 19 Jahre zur Zucht eingesetzt. Viele seiner Nachfahren finden sich heute in der Stutenherde, die auch aufgrund des Einflusses von Hadban Enzahi als „silberne Herde von Marbach“ berühmt ist. Es folgte der Rappe Gharib (Jahrgang 1965), ebenfalls aus El Zahraa, als sehr typvoller und vererbungsstarker Beschäler. Als letzter großer, selbst gezogener asiler Beschäler aus dem Weil-Marbacher Stamm muss auch der Hengst Saher erwähnt werden. In den 1970er und 1980-er Jahren gelangten die Marbacher Araber zu ihrem größten Ansehen. Tiere wurden international zu Top-Preisen verkauft, bevor das Gestüt ein Stück weit aus dem Fokus der Fachöffentlichkeit rutschte, deren Blicke eher auf die Showszene mit ihren ausufernden Zuchttrends gerichtet waren. „Wir möchten mit unserer Araberzucht besonders typvolle und edle, aber gleichzeitig leistungsfähige und gesunde Reitpferde hervorbringen“, erklärt die Marbacher Gestütsleiterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck. „Dazu berufen wir uns immer wieder auf die klassischen Grundsätze.“ Auf die Beibehaltung der alten Werte, auf seine Stempelhengste und die wertvollen Stutenfamilien ist Marbach bis heute stolz. Neben dem Stamm der Murana I (1808) werden auch die Familien der Moheba I (1951) sowie Nadja (1955), beide aus El Zahraa nach Marbach importiert, gehegt und gepflegt. „Bei den Araberstuten sind wir sehr selektiv und bleiben in unseren Stutenfamilien“, betont Dr. Astrid von Velsen-Zerweck. Die Stuten werden sowohl mit den eigenen Hengsten – darunter Dschehim ox, der als hochausgebildeter Araber die Marbacher Zucht wieder vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit rückt – als auch mit Fremdhengsten angepaart, darunter zum Beispiel Farag II-3, der wiederum auf die Weiler Linie des Amurath 1881 zurückgeht und so den Kreis zum alten Blut schloss. Heute werden die Marbacher Araberhengste nicht mehr nur für die Rassezucht, sondern auch von Sportpferdezüchtern nachgefragt, was ein Indiz für die Qualitäten der Marbacher Vollblutaraber als Reit- und Sportpferde ist. So tragen erfolgreiche und berühmte Pferde verschiedenster Disziplinen das alte Blut von Bairactar in sich – zum Beispiel der als Springpferd weltbekannte und als Vererber hoch erfolgreiche Cornet Obolensky, genauso wie das derzeit beste Dressurpferd der Welt, Valegro.

© Dieser Auszug basiert auf einem Beitrag von Anne Wirwahn, der im Sammelwerk „Ausgewählte Hengste Deutschlands 2016/17“ erschienen ist.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Pferdezucht in ganz Deutschland den womöglich größten Umbruch ihrer Geschichte. Aufgrund der zunehmenden Motorisierung waren Arbeitspferde nach dem Wiederaufbau kaum noch gefragt. Im Mittelpunkt stand die Umstellung der Zucht auf ein modernes Reit- und Sportpferd, so auch in Marbach.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Pferdezucht in ganz Deutschland den womöglich größten Umbruch ihrer Geschichte. Aufgrund der zunehmenden Motorisierung waren Arbeitspferde nach dem Wiederaufbau kaum noch gefragt. Im Mittelpunkt stand die Umstellung der Zucht auf ein modernes Reit- und Sportpferd, so auch in Marbach.