[vc_row][vc_column][vc_column_text]Gutes Stallklima folgt dem Außenklima. Am leichtesten ist dies durch eine angepasste Planung und Bauweise zu erreichen. In Bestandsgebäuden können auch kleine Umbauten viel dazu beitragen, das Stallklima zu verbessern. Die Hauptrollen spielen dabei immer Licht und frische Luft.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“3″ ]

Pferdebetriebsleiter können das Klima in ihrer Region nicht verändern, dessen Auswirkungen aber nutzen, ein Stück weit beeinflussen und so zur Gesundheit der Pferde beitragen. Prinzipiell brauchen Pferde viel Luft und Licht, um sich wohlzufühlen und gesund zu bleiben.

Sonnenlicht ist dabei stets vorzuziehen. Es wirkt sich unter anderem positiv auf Verhalten, Immunsystem und Stoffwechsel aus. Die Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzaspekten geben an, dass sich Pferde täglich im natürlichen Licht aufhalten sollten. Zum Beispiel auf Ausläufen, Paddocks oder der Koppel. Als weiteren Richtwert geben die Leitlinien an, dass im Pferdestall 80 Lux im Tierbereich für acht Stunden täglich gegeben sein müssen.

Licht

Stallbauer sind sich einig: Je mehr Fenster vorhanden sind und je offener das Gebäude ist, umso besser. Matthias Schlosser vom gleichnamigen Unternehmen und Sandra Manzke von Sulzberger raten zu Lichtbändern direkt unter dem Dach, einem Lichtfirst und möglichst vielen Fenstern in den Seitenwänden. Klaus Hartmeyer von Sonntag Stallbau ergänzt: „Die Fensterfläche im Verhältnis zur Gesamtgrundfläche sollte etwa 1:15 sein. Pro Pferd mindestens 1 m² und größer.“ Paul Preuß von GROHA spricht davon, ein Minimum von etwa 20 Prozent der verfügbaren Fläche für Fenster bzw. Öffnungen einzuplanen. Unterstützend nutzt Viebrockreithallen das VR-Beleuchtungskonzept. André Richter erklärt: „Unsere ViLights sind augenschonend und wirken durch ihre warme Lichtfarbe unter 5.000 Kelvin beruhigend.“

Gute Luft

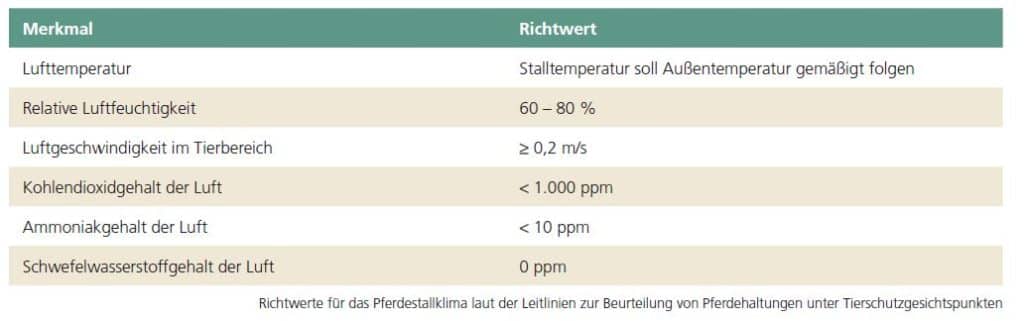

Schadgase im Pferdestall können unter anderem Erkrankungen der Atemwege verursachen – aber auch Strahlfäule o. Ä. können Folgen sein. Bei ungenügender Lüftung steigt zum Beispiel die Kohlendioxidkonzentration (CO2) und durch schlechtes Mistmanagement kann unter anderem Ammoniak (NH3) entstehen, das Atemwege und Hufe schädigt. Eine subjektiv wahrnehmbare Konzentration von NH3 im Stallbereich ist ein Hinweis darauf, dass diese zu hoch ist. Achtung! Wird Schwefelwasserstoff (H2S) nachgewiesen, ist das ein Hinweis auf extrem unhygienische Zustände. Aktuelle Richtwerte zeigt die Tabelle:

Neben der Stallhygiene trägt eine gute Belüftung erheblich dazu bei, Schadgase, Staub und Keime zu reduzieren. Für einen ausreichenden Luftaustausch ist laut Leitlinien eine Luftgeschwindigkeit von mindestens 0,2 m/s notwendig. Zug gilt es zu vermeiden, eine gesunde Luftbewegung tritt – im Gegensatz zum Luftzug – immer großflächig auf den Pferdekörper. Ausschlaggebend ist dabei die Bauweise des Stalls.

Die öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Pferdehaltung, -zucht und –sport Dr. Christiane Müller gibt zu bedenken: „Ein begrenztes Luftvolumen schränkt das Leistungsvermögen der Atmungssysteme ein. Großes Luftvolumen im Stall kann beispielsweise durch die Deckenhöhe beeinflusst werden.“ Matthias Schlosser schließt sich an und hält fest: „Je hoher das Stallgebäude umso besser fürs Klima, so befindet sich weniger verbrauchte Luft im Raum. Entsprechend sollte man das Volumen möglichst vorab größer wählen.“ Stallbauer von Schlosser oder GROHA sprechen in diesem Zusammenhang von der natürlichen Kaminwirkung. Paul Preuß erklärt: „Zur Be- und Entlüftung des Stalls nutzen wir die Thermik im Stallgebäude. Dazu trägt auch die Neigung des Daches bei, mindestens 20 Grad finden wir ideal. Ebenso hilfreich ist die Spaceboard-Verschalung, die Luft durchlässt und sich direkt unter dem Dach befindet.“

Windschutznetze

Dominique Jeske von Huesker empfiehlt Windschutznetze und hält fest: „Windschutznetze tragen dazu bei, das Stallklima an die Außenklimabedingungen anzupassen. Sie ermöglichen eine Luftbewegung, ohne dass dabei Zugluft entsteht. Hierbei spielen die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, die Lage des Gebäudes, die Gebäudeform und die Größe der Zuluft- und Abluftöffnungen, sowie die Temperaturdifferenz zwischen dem Stall und der Umgebung, eine entscheidende Rolle.“ Stößt die natürliche Schwerkraftbelüftung an ihre Grenzen, so sind Zwangsbelüftungssysteme sinnvoll, diese können auch nachträglich angebracht werden. Ein Tipp von Paul Preuß: „Sind Stall und Reithalle in einem Gebäude untergebracht, ist es sehr wichtig, den Bereich dazwischen möglichst frei zu halten, um Luft und Licht zirkulieren zu lassen. In zu vielen Betrieben wird genau dieser Bereich oft vollgestellt.“

Gesundes Maß an Luftfeuchtigkeit

Die optimale Luftfeuchtigkeit im Stall hängt ebenfalls mit der Belüftung zusammen und beträgt Experten und Leitlinien zufolge zwischen 60 und 80 Prozent. Zu trockene Luft sorgt für mehr Staub, zu feuchte Luft bietet idealen Nährboden für Schimmel und Krankheitserreger. Diese wiederum können allergische Reaktionen, Hautirritationen, Reizungen der Augen oder Atemwegserkrankungen verursachen. Dominique Jeske erklärt: „Trocknen die Schleimhäute der Atemwege aus, so werden sie gereizt und das steigert die Infektionsanfälligkeit des Atemtraktes.“ Entsprechend wichtig ist es, die natürliche Luftbewegung von Anfang an einzuplanen, wie Matthias Schlosser unterstreicht. Zusätzlich zu größeren Öffnungen, spricht er Lamellenfenster an: „Sie lassen sich auch feinjustieren. Ganz schließen sollte man sie besser nicht. Sonst schlägt das Klima ins Negative um.“ Eine nachträgliche mechanische Beeinflussung kann über das VR-Fresh-Air-System von Viebrockreithallen erfolgen. „In Funktionsbereichen und Ställen versprüht das Gerät Wassermoleküle und dieser Nebel bindet den Feinstaub in der Luft. Das minimiert das Insektenaufkommen und sorgt für saubere Luft, klare Sicht, optimale Temperaturen und Luftfeuchtigkeit“, sagt André Richter. Zudem soll es Schadgase wie Ammoniak abbauen.

Wohlfühltemperatur

Unter natürlichen Bedingungen sind die meisten Pferde Profis der Thermoregulation. „Sie fühlen sich bei Temperaturen von minus sieben bis plus 25 Grad am wohlsten und zeigen hier auch ihre beste Leitungsbereitschaft.“, weiß Klaus Hartmeyer. Entsprechend schreiben die Leitlinien vor, dass die Stalltemperatur stets der Außentemperatur folgen soll. Das heißt gleichbleibende Temperaturen im Stall sind kontraproduktiv. Die Sachverständige Dr. Müller erklärt: „Das Pferd ist in der Lage fast jede Außentemperatur in seinem Toleranzbereich zu regulieren. Einzige Voraussetzung ist, dass es permanent die Möglichkeit hat, verschiedene Temperaturbereiche wahrnehmen zu können. Ein Pferd im geschlossenen Stall mit Wärmedämmung und Zwangsbelüftung hat diese Möglichkeit nicht, seine Thermoregulation wird außer Kraft gesetzt.“

Generell bietet sich eine offene Bauweise mit Vollholz zur Dämmung an, um optimale Bedingungen zu schaffen. Einmischen sollten sich Betriebsleiter nur in Ausnahmen: Extremtemperaturen in überdurchschnittlich heißen Monaten können beispielsweise ein Problem werden. Klaus Hartmeyer berichtet: „Wie die letzten beiden Sommer gezeigt haben, kann bei besonders hohen Temperaturen auch ein Ventilator aus der Rinderhaltung gute Dienste tun.“ Sandra Manzke von Sulzberger stimmt zu: „Eine möglichst großflächige Belüftung des Stalls ist wichtig, notfalls mit Ventilatoren. Bei Hitze in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit wird es besonders problematisch, da Pferde ihre Temperatur dann nicht mehr über schwitzen regulieren können.“ Bei Viebrockreithallen werden nach André Richters Aussagen Ventilatoren in Abhängigkeit mit den Lüftungsklappen reguliert.

Auf das Öffnen von Fenstern und Türen sollte der Betriebsleiter auch im Winter nicht verzichten und lediglich in Extremfallen eingreifen. Manzke empfiehlt: „Geschorene, alte oder kranke Tiere einzudecken ist sinnvoller, als den Stall selbst warm zu halten.“

Wie man sie bettet…

Die Einstreu in Boxen oder Liegehallen beeinflusst die Entwicklung von Schadgasen und je nach Staubgehalt wirkt sie sich auch auf die Atemwege und potenzielle Erkrankungen aus. Möglichst staubfrei und keimarm soll sie sein. Zudem von Vorteil sind eine gute Geruchsbindung und die Saugkraft der Einstreu. Dr. Müller fasst zusammen: „Ein Muss ist Einstreu, die Ammoniak bindet. Reine Gummiboden sind nie ausreichend als Untergrund und Bodenbeläge wie Sand muss man regelmäßig austauschen.“

Die Hersteller von Einstreu und Bodenbelägen bieten eine Vielzahl an Optionen. Beispiele dafür sind die Strohvlies-Einstreu von Hippogold oder die Premium Ecostreu von Boxengold. Anja Hilgers von Boxengold beschreibt diese als reines Naturprodukt: „Die Fichtenholzfasern werden entrindet und in einem innovativen Verfahren thermisch behandelt und entstaubt. Untersuchungen zeigen, dass der Mist so pH-neutral und leichter zu entsorgen ist als herkömmliche Holzprodukte.“ Die Strohvlies-Einstreu von Hippogold ist hydrothermal aufgelöst – also durch Wasser und Hitze in Verbindung mit Druck thermisch entkeimt und neunfach entstaubt, wie Adrian Olah von Hippogold erklärt und betont: „Diese Technologie verleiht der Einstreu eine hohe Saugkraft und lässt den entstehenden Mist schneller verrotten.“ Monika Junius von Plocher beschreibt die ideale Einstreu folgendermaßen: „Ich empfehle staubfreie Matratzen-Einstreu, die Faulgas-Bildung verhindert. Meine Empfehlung für den Bodenbelag ist genügend Einstreu, die saugstark, kompostierbar, verformbar und rutschfest beim Hinlegen und Aufstehen ist.“ Auch Walter Heim von Ecora betont: „Gesunde Einstreu muss auf jeden Fall staubfrei sein. Entstaubte Späne, kurzgeschnittenes Stroh oder Gatterspähne verwende ich auch selbst.“

Wichtige Routinen

Neben den baulichen Voraussetzungen und der Einstreu hat dauerhaftes Lüften und eine angebrachte Stallhygiene die positivsten Auswirkungen: Dazu zählt tägliches Entmisten sowie die Pflege einzelner Bauteile – wie Paul Preuß vor allem für Holzkonstruktionen festhält. Großflächiges Lüften fordert die natürliche Thermoregulation der Pferde und lässt Schadgase und Gerüche entweichen; bei Regen ist es von Vorteil, wenn Türen und Fenster sowie Paddocks entsprechende Vordächer haben. Matthias Schlosser rät außerdem, neben der Witterung auch direkte Sonneneinstrahlung möglichst fernzuhalten.

Ebenso gilt es, alltägliche Arbeitsschritte zu überdenken, worauf Dr. Müller hinweist: „Staub zu vermeiden, bedeutet auch, Heu und Stroh nicht vor der Pferdenase aufschütteln oder besser erst zu fegen, wenn die Pferde draußen sind und man die Stallgasse befeuchtet hat. Zudem sollte immer gut gelüftet werden.“ Klaus Hartmeyer merkt zur Stallhygiene auch an, Mistwagen und Kulis besser außerhalb des Stalls abzustellen. Neben der Instandhaltung und Reinigung ist Kontrolle stets relevant: Spürt man an einer Stelle unangenehmen Luftzug? Sind die Futterautomaten und Raufen trocken und staubfrei? Beim Rundgang durch den Stall sollten solche Dinge immer berücksichtigt werden.

Böden im Außenbereich

Im Außenbereich können Paddock- oder TTE-Platten für Auslauf- und Reitplatzbefestigungen sowie in Fressbereichen eine gute Wahl sein. Nicole Hübner von Hübner-Lee erklärt, dass diese auch nachträglich und mit einer geringen Ausgleichsschicht von 3 bis 5 cm direkt auf den Mutterboden verlegt werden können: „Das Verlegen des TTE-Systems ohne Unterbau funktioniert durch das horizontale und vertikale wirkende Verbundsystem der massiven Platten. Die Gitter können sogar auf einer ökologischen Holzelastikschicht verlegt werden. Diese ermöglicht ein gesundes, natürlich federndes Gehverhalten.“

Im Außenbereich punkten Böden, die langlebig und auch maschinell gut zu entmisten sind. Ein Vorteil der TTE-Platten ist zudem, dass man sie je nach Nutzung individuell gestalten kann. Hübner erklärt: „Einige Optionen im Auslaufbereich sind Steine, Holz, Sand oder auch eine Waldbodenfüllung der Platten. Für maschinell zu entmistende Flächen und Futterbereiche bietet sich das TTE Pflaster-Grip an. Bei Bereichen in Hanglage oder für Kurven empfehle ich die neuen rutschfesten Gummisteine TTE Soft-Pave.“

Stallklima aus tierärztlicher Sicht

Das Stallklima wirkt primär auf die Atemwege. Die Pferdelunge ist ein echtes Hochleistungsorgan. Sie hat bei einem 500 kg schweren Pferd ein Volumen von 15 bis 20 Liter und kann bei starken Belastungen pro Minute bis zu 2.000 Liter Luft ventilieren. Bezüglich Erkrankungen ist dieses Organ empfindlich. Lungenerkrankungen sind neben Koliken und Lahmheiten einer der häufigsten Ursachen für – teils kostenintensive – tierärztliche Behandlungen. Aus einem Infekt kann sich bei schlechter Luftqualität, mangelnder Ruhe und Genesungszeit eine chronische Lungenerkrankung entwickeln. Die sogenannte Dämpfigkeit, früher als COB (chronisch obstruktive Bronchitis) bezeichnet, wird heute RAO (recurrent airway obstruction) genannt. Diese Bezeichnung legt nahe, dass die Erkrankung durchaus reversibel und behandelbar ist. Ein optimales Stallklima ist für die Besserung unabdinglich. Die Ursache der Erkrankung ist häufig eine viralbedingte Bronchitis, die sich durch eine sogenannte bakterielle Sekundärinfektion verschlimmert. Bei unzureichender Behandlung, genetischer Prädisposition (also familiärer Vorbelastung), einem schlechten Management und Stallklima kann ein vorerst harmloser bronchialer Infekt mit Husten chronisch werden. Dabei spielen vor allem Schimmelpilze im Heu und Stroh eine wichtige Rolle. Diese können durch allergische Reaktion des Lungengewebes die Erkrankung immer weiter aufrechterhalten und verschlimmern. Staub wirkt ähnlich. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit hohen Staub- und Schimmelpilzkonzentrationen wirkt sich negativ auf das Pferd aus. Tierärztin Dr. Saskia Walther (Uelzener Versicherungen)

Fazit

Grundsätzlich gilt in Bezug auf Stallklima und Baumethoden: Großzügiges Planen zahlt sich aus, denn mehr Volumen und offene Gebäude sorgen für besseres Klima. Die Bauweise gibt vieles vor, kleinere Verbesserungen sind aber auch im Nachgang möglich. Beispielsweise der Einbau von Bodenplatten und Fenstern, das Ergänzen von Windnetzen und Lüftungsschlitzen sowie die Verwendung von Ventilatoren. Immer vor der wichtigsten Leitlinie: Das Stallklima soll dem Außenklima folgen!

[/ihc-hide-content][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]