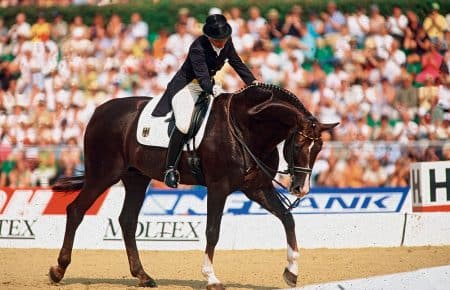

Selten schreibt das Leben Geschichten, in denen sich alles so perfekt in einander fügt, in denen sich großartige Protagonisten so wunderbar ergänzen wie in dieser. Und nur selten hatte eine Verbindung so nachhaltigen Einfluss auf Dressur und Zucht wie die von Ausnahmehengst Donnerhall, Karin und Herbert Rehbein und dem Grönwohldhof. Es ist eine Geschichte, die auf drei Säulen steht, drei Säulen der Superlative: zum Ersten Donnerhall, ohne den die Dressurpferdezucht seit Jahrzehnten nicht denkbar wäre. Ein Hengst, der schon zu Lebzeiten eine Legende war und der bis heute, zumindest genetisch, auf den großen Vierecken der Welt präsent ist. So ist Enkelin Weihegold OLD Weltranglistenerste aktuell 2017 und sein Enkel Desperados FRH Weltranglistenzweiter. Dieser Hengst ziert auch das Titelbild unseres Buches. Für die Olympischen Spiele in London stellte Donnerhall fast die gesamte deutsche Mannschaft. Damon Hill NRW, Desperados FRH, Diva Royal und Dablino bildeten das Team – alles Kinder und Enkel von Donnerhall. Zum Zweiten: Das Ausbilderpaar Karin und Herbert Rehbein, das für den nicht nur züchterisch, sondern auch sportlich hocherfolgreichen Hengst seinerzeit zuständig war. Herbert Rehbein galt als genialer Ausbilder, seine Frau feierte mit Donnerhall große Erfolge. Zu den Rehbeins pilgerte in den 1980erJahren fast die gesamte Reiterelite. Aus Finnland, aus den USA, von den Bermudas, von überall her zog es Topreiter auf den Grönwohldhof, auf dem die beiden Koryphäen ausbildeten und auf dem Donnerhall aufwuchs. Und auch die legendäre Reitanlage, die zu ihrer Zeit alles bisher Bekannte in den Schatten stellte, erreichte neue Dimensionen. Sie ist der dritte Superlativ in dieser Geschichte.

Ingo Pape und Herbert Rehbein

Herbert Rehbein hat Reiterleben verändert. Einer seiner bekannteren Schüler war Ingo Pape, der Donnerhall 1986 zum DLG-Champion führte. Heute ist Pape selber Züchter und Ausbilder in Hemmor. Diese Karriere verdankt er auch einem Zufall, einem spontanen Stimmungsumschwung. Denn eigentlich wollte er als 14-Jähriger an jenem heißen Sommertag, an dem er seinem künftigen Chef begegnen sollte, ins Freibad gehen. Spontan entschied er, seinen Vater zu begleiten und zu einem Kunden mitzufahren, dem er bereits gute Pferde verkauft hatte. Der junge Ingo machte sich nicht so viel aus Pferden, er sprang ein bisschen, aber so richtig hatte die Leidenschaft ihn nicht gepackt. Das änderte sich, als er mit seinem Vater auf dem Grönwohldhof ankam. Er sah die gigantische Anlage – „ich kannte damals nur Bauernhöfe mit Halle, nicht so etwas!“ – und sagte spontan: „Hier will ich mal arbeiten!“ Der Vater schickte ihn zu Herbert Rehbein, der gerade auf dem Pferd saß. „Ich lief hin und fragte: ‚Kann ich hier arbeiten?’, ich hatte ja keine Ahnung, was das für eine Koryphäe war!“, erzählt Ingo Pape heute. Rehbein lachte, ritt zu Ende, und sagte dann: „ Ingo komm’ mal her.“ Der Junge sollte ohne Bügel das Pferd reiten. „Eine viertel Stunde lang gab er mir Unterricht, und dann sagte er: „Mach mal die Schule zu Ende, und wenn du in einem halben Jahr noch willst, dann kannst du anfangen.“ So geschah es. Herbert Rehbein wurde sechs Jahre lang sein Chef, bis zur Meisterschule. Alle ersten Male im Sattel erlebte er hier: auf Kandare reiten, Wechsel reiten. „Das war die prägendste Zeit in meinem Leben. Wie oft ich heute noch an diesen Mann denke, das ist nicht normal! Wenn ich auf dem Pferd sitze und irgendwas nicht hinkriege, überlege ich, was hätte er jetzt gesagt?“ Ingo Pape lernte während dieser Zeit am Grönwohldhof auch seine Frau, die ebenfalls dort arbeitete, kennen. [ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“3″ ]Das Team war besonders, sagt er. „Wir haben uns zu 105 Prozent mit diesem Laden identifiziert. Zu seiner Zeit waren auch Reinhard Nielsen und Harald Cornellissen dort, Stallmeisterin war Martina Hannöver, alles Leute, die heute als Berufsreiter in ihrer Branche das weitergeben, was sie dort gelernt haben. Ingo Pape ist sich sicher: „Wäre ich an diesem Tag zum Schwimmen gefahren, wäre mein ganzes Leben anders verlaufen.“

Abnormale Fähigkeiten im Sattel

Herbert Rehbein wird von seinen Zeitgenossen als genialer Reiter beschrieben. „Das Verrückte war: Egal bei welchem Problem – er setzte sich drauf, und dann machten die Pferde alles!“, erzählt Ingo Pape. Natürlich wären Fleiß und Akribie auch wichtige Elemente gewesen. Dennoch gab es da etwas, das sich dem Verstand entzog, einfach ein Reiter mit wahnsinnigem Gefühl: „Es kamen überragende Reiter mit ihren Pferden zu ihm. Wenn es ein Problem gab, sagen wir mal, Wechselprobleme, wenn das Pferd keine Einer sprang. Herbert Rehbein guckte sich das an, dann setzte er sich selbst drauf, ging eine Runde Schritt, rauchte da oft noch seine Zigarette zu Ende. Dann galoppierte er eine Runde und ritt die Einer. Einfach so, fehlerfrei. ‚Das macht er doch, was willste denn?’, sagte er dann zum Beispiel. Der konnte das einfach, Herbert Rehbein war ein Genie!“ Rosemarie Springer, ehemals in der Top Ten der Dressurreiter und Wegbegleiterin von Herbert Rehbein, wird in der Autobiographie „Herbert Rehbein – Der Meister im Dressursattel“, Cadmos 1998, folgendermaßen zitiert: „Herbert Rehbein war der beste Ausbilder der Welt, und dazu stehe ich, das behaupte ich! Diese große Gabe zu fühlen, mit welchen Hilfen das Pferd zu reiten ist, ohne zu zerren oder im Maul zu reißen, mit Fairness zu reiten, sind Bilder, die man heute auf den Abreiteplätzen der Welt nicht mehr regelmäßig sieht.“ Lernen mussten die Auszubildenden viel mit den Augen, geredet wurde nur wenig, und wenn, dann deutlich. Der Unterricht selbst war konservativ und streng, „aber sobald wir abgesessen sind, war alles wieder vergessen“. Ingo Pape erinnert Rehbein als einen „angenehmen Chef, der eine außergewöhnliche Aura und Autorität hatte. Und zwar nicht, weil er uns untergeordnet hat, sondern weil er abnormale Fähigkeit im Sattel hatte.“

Das Mädchen am Rande

Dass Herbert Rehbein Gefallen an jemandem fand, und diesen dann förderte, kam häufiger vor. Judith Schempf hat da auch eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Sie sah den Meister als junges Mädchen auf einem Turnier und sagte zu ihrer Mutter: „So möchte ich auch einmal reiten können!“ Rehbein hörte das, grinste, und lud sie später ein, in den Ferien auf dem Grönwohldhof zu helfen und zu reiten. Mehrere Jahre hintereinander fuhr sie daraufhin in den Ferien zu Donnerhall, Pik Bube und den anderen Berühmtheiten, putzte Pferde und lernte das Einmaleins der Reiterei an der Quelle der Reitkunst. Aus dieser Zeit sind die Schnappschüsse, die wir auf diesen Seiten zeigen. Sie präsentieren das Alltagsleben dort auf dem Hof. „Er wollte wirklich, dass die Leute etwas lernen“, erzählt auch Jenny Nelson, in den 1980erJahren Pflegerin auf dem Grönwohldhof, die seinerszeit zum Beispiel auf Pik Bube die Einerwechsel lernte. Dieser Hengst lag ihr besonders am Herzen. „Er hatte so einen tollen Charakter, die Ohren waren immer vorn, ein besonderes Pferd!“ Er starb an einem Herzanfall, während sie auf ihm saß, Heiko Münzmaier, auch einer, der auf dem Grönwohldhof seine reiterlichen Wurzeln hat, eilte ihr bei diesem Vorfall zur Hilfe.

Die Promis der 80er und 90er

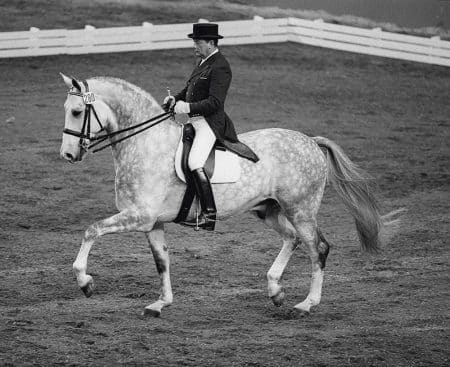

Rehbeins außergewöhnliche Fähigkeiten als Reiter und Ausbilder waren bald in aller Welt bekannt. Pferde und Reiter reisten aus Schweden, Finnland, Spanien, Mexiko und den USA an. Kyra Kyrklund (FIN), Monica Theodorescu, Luise Nathhorst (SWE), Beatriz FerrerSalat (ESP), Jan Brink (SWE), Tinne Wilhelmson (SWE), Kristy Oatley (AUS) und Falk Rosenbauer sind nur einige der bekannten Reiter, die die Rehbeins unterrichteten. Wenn man Karin Rehbein heute fragt, was die Essenz der Ausbildung gewesen sei, die sie und ihr Mann vertreten hätten, dann erwähnt sie die Präzision. „Auf den Punkt genau reiten!“, sagt sie. „Zum Beispiel in die Pirouette schulterhereinartig hineinreiten, oder beim Galoppwechsel nicht umstellen, sondern stets mit dem inneren Schenkel zum neuen äußeren Zügel reiten, das sind so Sachen, die ich von meinem Mann gelernt habe und die wir unseren Schülern weitergegeben haben.“ Fragt man Ingo Pape nach der Essenz der Ausbildung, einem zentralen Element, dann erwähnt er die Geraderichtung der Pferde und das Führen der Pferde am äußeren Zügel: „Das war ein absolut entscheidender Bestandteil der Ausbildung!“

Ein Reitstall als Lebenselixier

Zwischen Hamburg und Lübeck liegt der Grönwohldhof. Schon bevor er als „Mekka der Dressurreiterei“ bekannt wurde, war der Ort etwas Besonderes: Zwischen Bachläufen, Rhododendronhecken und Rapsfeldern gelegen, ein auffallend schöner Fleck Schleswig-Holsteins. Otto Schulte-Frohlinde, Mäzen und Öl-Unternehmer, kaufte das Anwesen 1969 und plante, es zum Mittelpunkt seines Ruhestandes werden zu lassen. Er wollte Pferde züchten und Landwirtschaft betreiben, die lag ihm nämlich am Herzen, schließlich stammte er aus einer Familie, die in der Landwirtschaft zu Hause war. Die Reitanlage befand sich in der Planungsphase, als Schulte-Frohlinde einen Schlaganfall erlitt. Sein Sohn Henrik, Junior genannt, änderte daraufhin die Planungen. „Vater hat ihn dabei stets gebremst und gesagt, mach’ es kleiner, kleiner!“, erinnert sich die Tochter, Ulrike Gräfin von Walderdorff. Doch Henrik Schulte-Frohlinde war sicher: Es soll etwas ganz Besonderes werden. „Mein Bruder sagte zu mir: ‚Ulrike, er wird sterben’! Wir müssen ihm eine Aufgabe geben, eine Reitanlage bauen, an der er mitmischen kann.“ Heute noch freut die Gräfin, dass „dieser Plan aufgegangen ist, denn bei den Pferden brauchte er nicht zu sprechen“. So wurde die Anlage auch die Bedürfnisse der neuen Handicaps des Vaters angeglichen, geschützte Sitzplätze zum Beobachten der Reiter wurden eingebaut. Der Vater erholte sich, kam wieder zu Kräften. Das Engagement für Reiter mit Handicaps führt übrigens Ulrike Gräfin von Walderdorff weiter, die sich bis heute im Deutschen Kuratorium für Therapeutisches Reiten engagiert. Jedes Teil beim Bau der Reitanlage ging durch die Hände von Henrik Schulte-Frohlindes, der 2016 verstarb. Er baute den Rohling der Anlage aus Streichhölzern und schreckte nicht davor zurück, neue Lösungen zu finden. „Er wollte eine helle, beheizbare Halle. Solche Glasgiebel gab es zuvor nicht, mein Bruder sagte: ‚Wenn es Butzenscheiben auch in Häusern gibt, warum nicht auch in größer?’“, erzählt Ulrike von Walderdorff. So entstand das Fachwerk-Holz, das mit den Glasscheiben gefüllt wurde. Das Casino wurde „angelegt wie im Frankfurter Flughafen, sodass man nach allen Seiten gucken kann!“ Zur Eröffnung der Reithalle im Oktober 1976 kamen 600 geladene Gäste, darunter auch jeder Handwerker, der am Bau beteiligt gewesen war, „und unsere Nachbarn, ein Altenheim“. Es wurde der Olympia-Film gezeigt, denn Alwin Schockemöhle, ein enger Freund der Familie, gewann im Eröffnungsjahr Olympisches Einzelgold mit Warwick Rex. „Wir feierten bis sechs Uhr morgens und bauten dann alle zusammen um acht Uhr wieder ab“, erinnert sich Ulrike von Walderdorff. Gefüllt wurde der Stall mit Pferden aus dem Stall Schlüter, auf dem auch das Ehepaar Rehbein zuvor tätig gewesen war. Darunter war zum Beispiel das Olympiapferd Liostro 2. Herbert und Karin Rehbein zogen also als Angestellte bereits während der Planungsphase auf dem Grönwohldhof ein. Anfangs lebte „man hier jahrelang auf einer Großbaustelle“, erinnert sich Ulrike von Walderdorff. „Die Rehbeins ritten ihre Spitzenpferde draußen, auch bei Regen! [/ihc-hide-content]

© Dieser Auszug basiert auf einem Beitrag von Jeannette Aretz, der im Sammelwerk „Ausgewählte Hengste Deutschlands 2018/19“ erschienen ist.